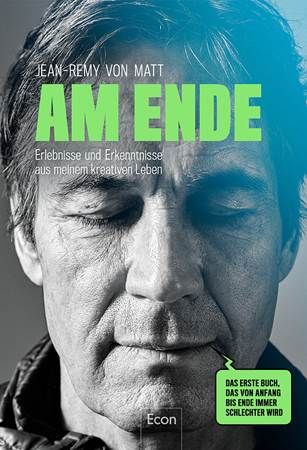

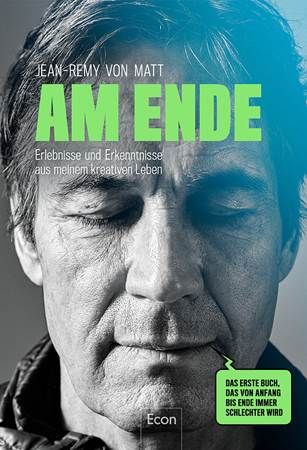

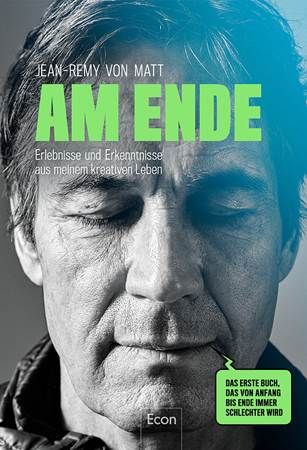

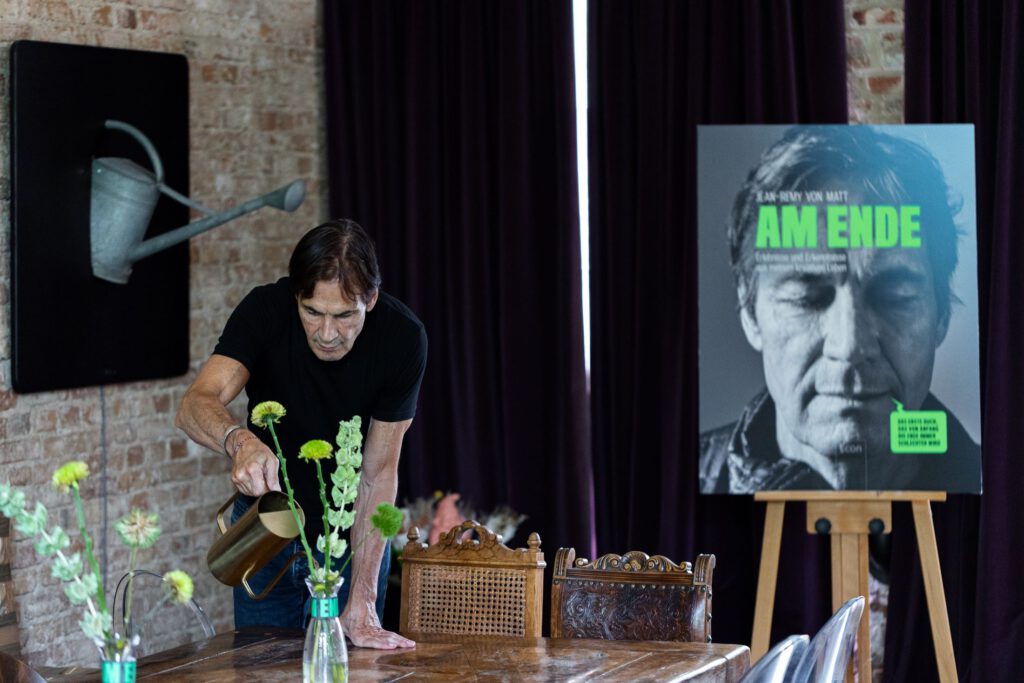

Jean-Remy von Matt – Sprachrebell mit Tiefgang, Störer des Gewöhnlichen, Suchender im Sprachgeröll der Werbewelt – schreibt mit der Dringlichkeit des Atems: nicht, um zu erklären, sondern um zu bewahren. Sein Buch „Am Ende“ – Erlebnisse und Erkenntnisse aus meinem kreativen Leben ist kein gewöhnliches Werk. Es ist ein leiser Widerstand – gegen das Vergessen, gegen den ständigen Druck der Schnelligkeit, gegen die Glätte, die vieles austauschbar macht. Es öffnet ein weites Feld voller Erinnerungen, Zweifel und klarer Haltung. Ein Ort, der sich dem rastlosen Puls der Zeit widersetzt und uns einlädt, innezuhalten, still zu werden und genau hinzusehen. Leise und klar sucht es keine schnellen Antworten oder fertigen Abschlüsse. Stattdessen öffnet es Türen zu Momenten und Gedanken, in denen das wirklich Wichtige oft erst ganz am Ende seine Form annimmt und sichtbar wird. Das ist der Blick auf einen Mann, der nicht aufhört zu fragen, selbst wenn alles gesagt scheint – weil das Wesentliche oft am Ende beginnt.

Porträt & Interview: Mansoureh Rahnama

Fotos: Mansoureh Rahnama & Dmitry Held

Illustrationen: Toshio Kamitani

„Willst du eine Marke werden, bleib nicht im bequemen Sessel der Durchschnittlichkeit sitzen. Sei eigen! Sei kantig! Sei mutig!“

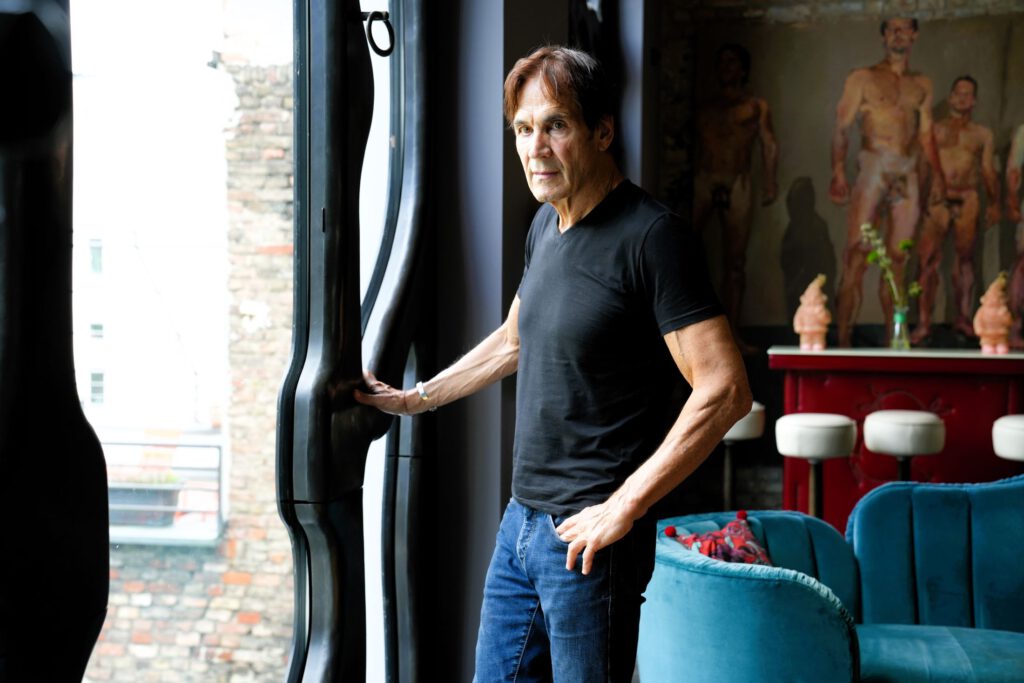

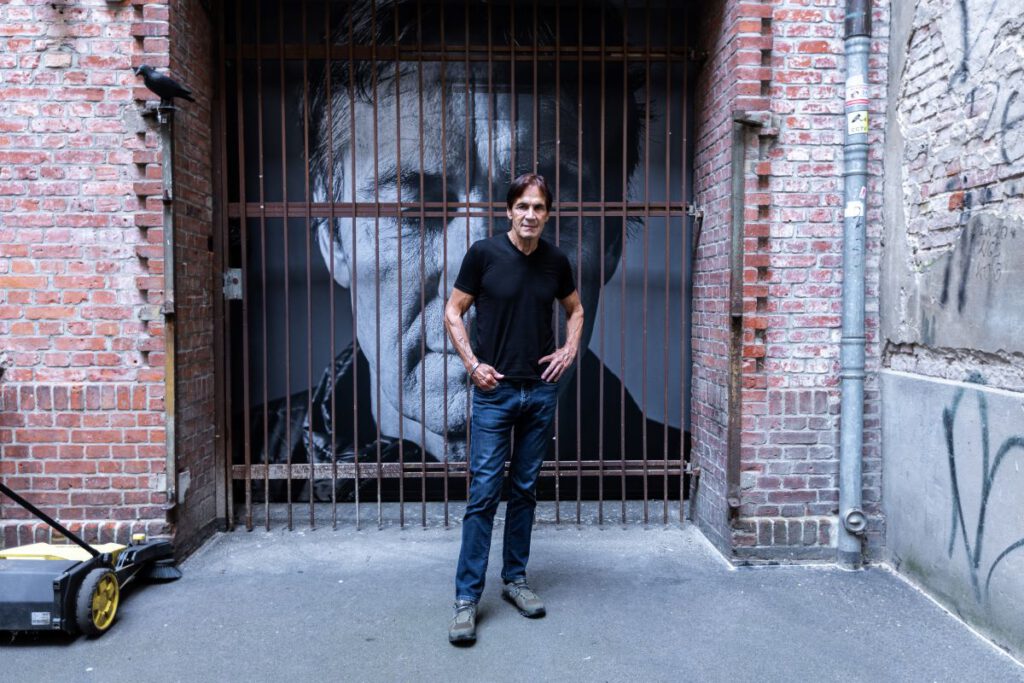

Nach über 40 Jahren Werbung sitzt Jean-Remy jetzt als Konzeptkünstler auf seinem bequemsten Stuhl und überlässt das Unbequeme den anderen.

Am Anfang: ein Zweifel

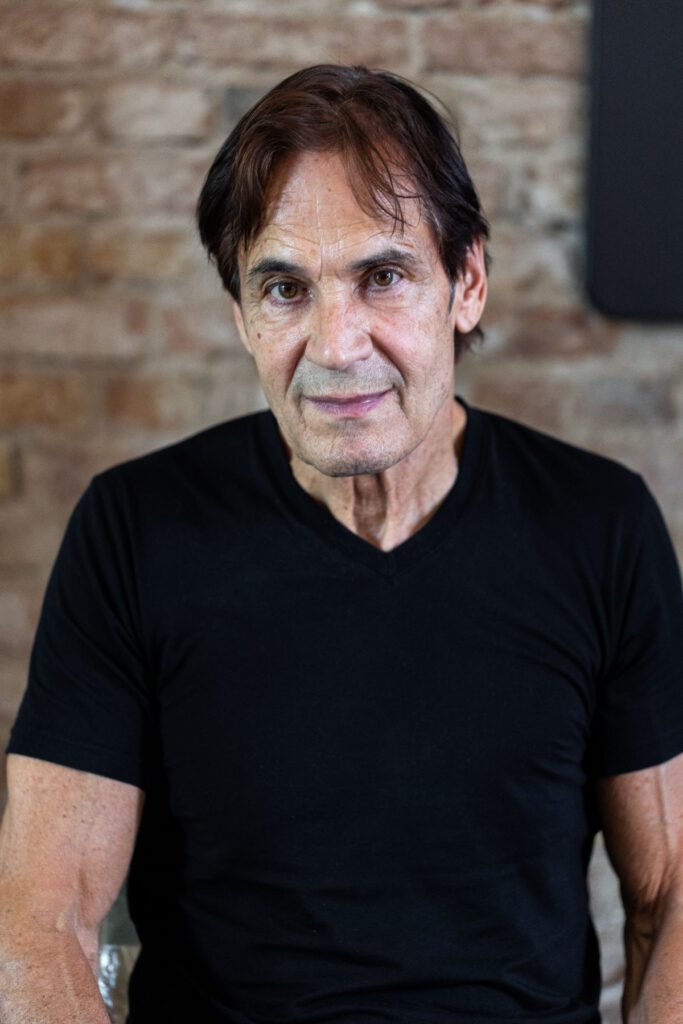

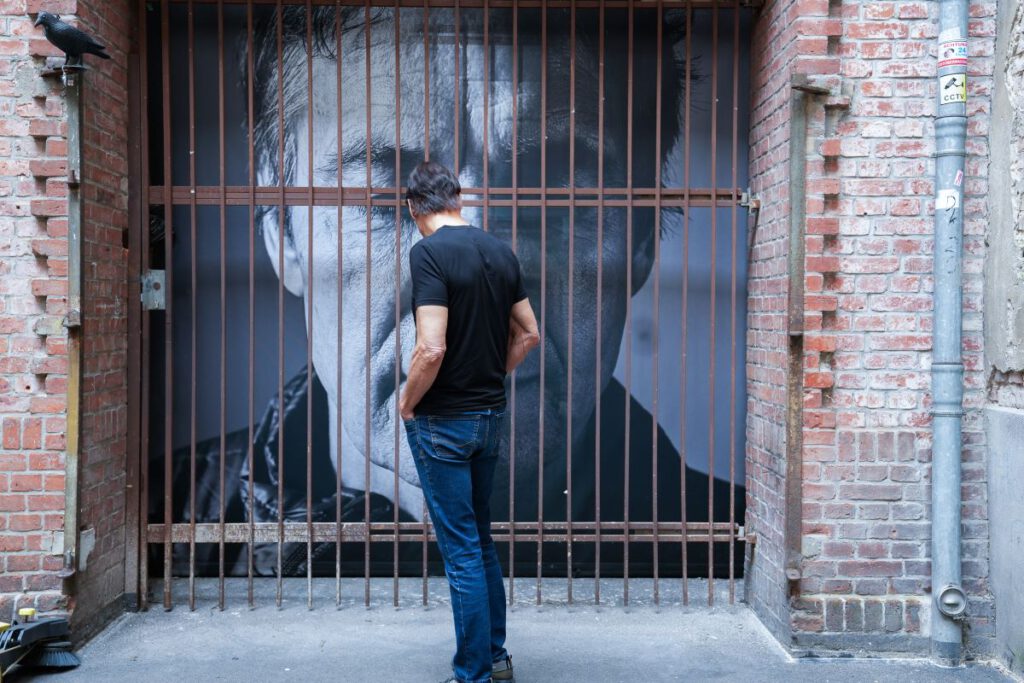

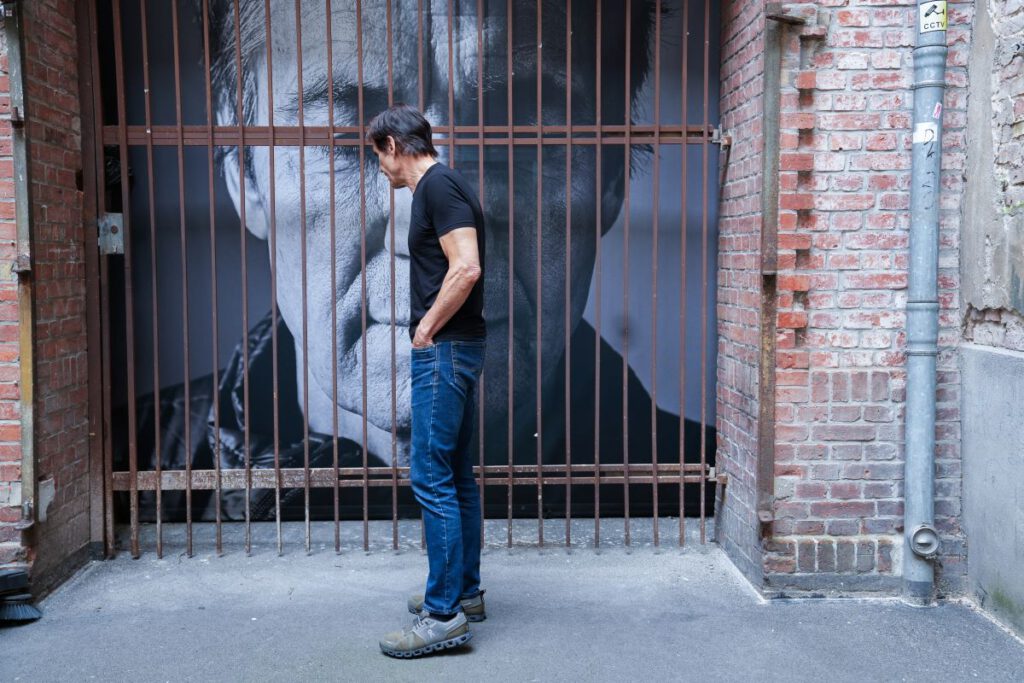

Jean-Remy steht dort, wo viele sich abwenden würden: am Ende eines langen Weges, der nicht durch Ruhm oder Lautstärke geprägt war, sondern durch Haltung. Ein Weg, der ihn durch Lärm, Beschleunigung und Reizüberflutung führten – und doch blieb er unerschüttert, nicht in der Flucht, sondern im klaren Durchschreiten des Lärms. Seine Kraft liegt nicht in der Stimme, sondern in den Worten, die nachhallen. Kein grelles Licht wartet dort, kein Abgesang – nur ein leises Versprechen. Er geht nicht davon, sondern verweilt, schaut genau hin – und hinterlässt Spuren. Nicht laut, nicht eitel. Sondern echt.

Seine Sprache ist kein Paukenschlag, sondern ein Nachklang. Worte, die nicht schreien müssen, weil sie nachhallen. Klar, konzentriert. Seine Sätze sind wie Wegmarken. Nicht gemacht für den Augenblick, sondern für das, was bleibt.

Ich schreibe ihm. Zögerlich aus Respekt. Direkt aus Ehrlichkeit. Keine große Einleitung, nur eine Bitte: ein Interview. Seine Antwort? Kurz. Offen. Ohne Floskeln: „Ich freue mich, wenn wir im Sommer/Spätsommer das Interview machen.“ Kein Auftritt, kein Kalkül. Nur Bereitschaft. Vielleicht auch Mut – sich noch einmal zu zeigen. So wie er ist.

Ich sitze in meinem Büro und denke zurück: Anfang der 2000er-Jahre begann mein Studium in Deutschland. Damals schon war sein Name überall: Jean-Remy von Matt und Jung von Matt. Wie eine Formel, die man nicht einfach versteht – sondern fühlen muss. In Seminarräumen sprachen sie über ihn mit einer Art Ehrfurcht, wie andere über Nietzsche, Rilke und Camus. Seine Kampagnen wurden nicht nur gezeigt, sie wurden seziert, gefühlt, in Zeitlupe durchdacht. Nicht, weil sie schrill waren. Sondern weil sie eine Wahrheit trugen, die man nicht überhören konnte. Jetzt, Jahre später, denke ich: Da sitzt ein Mann, der alles gesagt hat – und stiller wird. Nicht müde. Nur genauer. Einer, der keine Sätze bastelt, sondern sie findet. Wie Fossilien im Geröll der Werbewelt. Die Sanduhr vor ihm rinnt. Still. Wort für Wort.

„Philosophisch vertippt:

Bin ich aus der Zeit gefallen?

Wann ist das ungefähr passiert?

Wann Fällt ein Mensch normalerweise aus der Zeit?

Und wie tief fällt er dann? Kann man auch in die Zeit fallen?

Fällt man aus der Zeit, wenn man stehen bleibt?

Aber ist stehenbleiben nicht das Gegenteil von Fallen?

Alles sehr verwirrend.“

Die Anatomie eines Interviews

Das Loft empfängt mit fahlem Augustlicht, das wie ein dünner Schleier über den Raum fällt. Gleich zu Beginn fragt er: „Wo wollen wir uns setzen?“ Ich wähle das türkisfarbene Sofa, davor ein großer Tisch, voll mit dicken Katalogen und Büchern. Auf der Rückseite thront eine Bar, dahinter ein übergroßes Kunstwerk: ein Mann mehrfach in identischer Pose, pur, in seiner Erscheinung – ein Akt.

Auf dem niedrigen Glastisch liegen dicke Kataloge – Werke von Leonard von Matt, Thank You for Disrupting, Blood and Chrome, Artattack und vielen mehr. Sie wirken wie geheime Eingänge in verschiedene Gedankenwelten. Auf der Bar stehen zwei kleine Männchen, fast wie stille Beobachter, daneben eine Vase voller Toilettenbürsten – ein humorvoller Hinweis, Unpassendes wegzuspülen oder verborgen zu lassen.

Der Raum nimmt seine Worte auf, als würde er mit jedem Satz atmen. Dmitry filmt, doch Jean-Remy spricht leise, fast nur zu sich selbst. Sanftes Licht flutet durch das Gaudi-Fenster, wirft Schatten über sein Gesicht und legt Spannung in die Stille. Jeder Blick, jeder Lichtstreif zieht tiefer hinein, zwingt zum Stillstehen – zum Zuhören. Das Licht gleitet über den Tisch, streicht über Bücherstapel, bis es am Boden verweilt.

Er erzählt von PR-Terminen seines Verlags, bei denen er überall präsent sein muss. Ein kurzer Blick ins Off, als suche er nach den richtigen Worten. Kurz vor unserem Treffen hatte er noch einen Termin bei Nius hinter sich. Auf dem Heimweg spürt er, dass manche Begegnungen besser ungeschehen bleiben.

Wenige Tage später schreibt er eine öffentliche Entschuldigung:

„Ich möchte die Woche besser beenden, als ich sie begonnen habe: Es war einfach bescheuert, mich für meine Buch-Promo bei Nius aufs Frühstückssofa zu setzen. Das tut mir leid. Wer die Sendung verfolgt hat, hat hoffentlich bemerkt, wie falsch ich mich in dieser Runde fühlte. Der Ullstein-Verlag war nicht involviert, der Kontakt lief über mich.“

Die Worte kommen klar, ohne Umwege, ohne rhetorische Watte. Sie stammen von einem Mann, der sein Leben lang gearbeitet, Standhaftigkeit bewiesen und die Medienlandschaft dieses Landes mitgestaltet hat – und dennoch bereit ist, öffentlich zu sagen: Das war ein Fehler.

Die Notwendigkeit seiner Entschuldigung für einen Auftritt auf einer als rechts geltenden Plattform legt die Spannungen des öffentlichen Diskurses offen: den Konflikt zwischen Selbstbestimmung und Erwartung, die Angst vor falscher Assoziation und die Frage, wer heute noch mit wem reden darf. Ob jemand wie Jean-Remy – der sich stets für Vielfalt, kritischen Journalismus und ein demokratisches Miteinander eingesetzt hat – den Preis öffentlicher Ächtung zahlen sollte, nur wegen eines missglückten Auftritts, ist keine kleine Frage. Sie berührt die Nerven unserer Demokratie.

An diesem Punkt wird mir bewusst, wie wichtig es ist, den Diskurs über gesellschaftlich-politische Themen im Dialog lebendig zu halten. Denn während der Bundestagswahl initiiere ich gemeinsam mit Raban Ruddigkeit in nur dreißig Tagen DEMOGRAZIE – Designing Democracy und mobilisiere namhafte kreative Köpfe aus der Designszene weltweit, um unsere Demokratie mitzugestalten, bevor es zu spät ist. Was als Experiment beginnt, wächst zu einer Initiative, die zeigt: Demokratie ist kein starres System, sondern ein lebendiger Prozess, der unsere Stimme und unser Handeln braucht.

Eine leise Kraft

Jean-Remy sitzt ruhig, der Blick wach, die Schultern leicht zurückgenommen. „Ich will es beim nächsten Mal besser machen“, sagt er leise, fast beiläufig – und gerade deshalb klingt es glaubwürdig. Sein Satz hängt im Raum, einfach und ehrlich. Das Licht streicht über seine Stirn, gleitet über die Bücherstapel, hebt Kanten hervor.

In diesem Moment spüre ich, dass es nicht nur um ein Interview geht, sondern um die feinen Spannungen zwischen Mut, Verantwortung und dem, was wir bereit sind, öffentlich zu zeigen. Und genau darin liegt die leise Kraft seiner Worte.

Die Sanduhr

Vor ihm rinnt die Zeit in einer Sanduhr. Wortlos. Ich sehe sie und denke plötzlich an meine Heimat, den Iran. An den Sand dort, der nicht rinnt, sondern liegt. Der nicht vergeht, sondern bleibt. In der Wüste zählt niemand Sekunden. Dort sammelt sich Zeit – langsam, wie Erinnerung. In diesem Augenblick treffen sich unsere Welten. Zwei Horizonte, die sich nicht kennen, aber verstehen.

Er sagte es einmal in einem Interview – ruhig, klar, fast beiläufig. Und doch hallte der Satz lange nach, als hätte er ihn direkt zu mir gesagt: „Man sollte sie sich auf den Startbildschirm legen. Nicht die Uhr. Sondern die Erkenntnis: „Zeit ist Haltung.’“

Diese Sanduhr – still, schlicht, aber unaufhaltsam – steht nicht nur zwischen uns. Sie wird zum Symbol. Wie bei Salvador Dalí, dessen surreal zerfließende Uhren nicht die Zeit zerstören, sondern sie entlarven. In Dalís „Melting Clocks“ wird Zeit zu einem dehnbaren Material, einem inneren Zustand. Keine Maschinenlogik, sondern Bewusstseinsstrom. Auch bei Jean-Remy zerrinnt nichts. Es sammelt sich. Kondensiert zur Klarheit. Seine Sanduhr ist kein Verfall, sondern Verdichtung. Ein Takt innerer Stärke, der nicht misst, sondern spürt. Zeit wird nicht mehr als mechanische Größe verstanden, sondern als seelischer Aggregatzustand. Eine schmelzende Uhr auf der Schulter der Erinnerung – bei Dalí ebenso wie bei Jean-Remy.

Der Mentor und der moderne Held

Und so treffen Dalí und Campbell auf Jean-Remy. Joseph Campbell, der renommierte Mythenforscher und Philosoph des menschlichen Wandels, beschreibt im Monomythos den „Hero’s Journey“ – die Reise des Helden: Aufbruch, Krise, Rückkehr. Für Campbell ist diese Reise mehr als ein narrativer Bogen – sie ist eine existenzielle Ausrichtung: die Bereitschaft, das Vertraute zu verlassen, sich dem Unbekannten zu stellen und dabei eine tiefere Verbindung zu sich selbst und der Welt zu finden. Doch in dieser Struktur gibt es eine Figur, die kein eigenes Ziel verfolgt – außer einem: weiterzugeben. Das ist der Mentor, der das Feuer reicht.

Jean-Remy war nie der Held im Zentrum, sondern oft am Rand. Mit einer Fackel in der Hand, bereit, sie im richtigen Moment weiterzugeben. Er war kein klassischer Protagonist, vielmehr eine Kraft aus dem Off, ein Impulsgeber, ein Deuter des Unausgesprochenen. Er reichte das Feuer – nicht um zu glänzen, sondern um zu teilen. Ein Mentor, leise und kraftvoll zugleich, ohne den der Held nie losgegangen wäre. Nicht auf das Ziel fokussiert, sondern auf die Richtung.

Es war einer, der nicht erklärte – sondern formte. Der nicht warb, sondern sagte, was war. Wie Joseph Campbell sagte: „Follow your bliss.“ Folge dem inneren Ruf, auch wenn er leise spricht. Jean-Remy hat das getan. Nicht als Guru, sondern als Werber. Als moderner Held. Ein Mann, der die Muster der Zeit durchschaute – und ihr trotzdem zugehörte. Er wusste schon früh: „Versucht ein kreativer Mensch zu funktionieren, hört er oft auf zu faszinieren.“

Vier Jahre Klosterschule. Benediktiner. Eine Jugend wie Arrest. Dreimal im Jahr durfte er die Mauern verlassen. Um sechs Uhr früh die Messe, kein Fernsehen, kein Lesen, kein Ausweichen. „Disziplin“, nannten es die Eltern. Für ihn war es Härte. Ein Probebetrieb des Lebens. Er sagt, er habe damals gelernt, auszuhalten. Aber auch: den eigenen Trotz zu finden. Einmal sollte er hundertmal „Gelobt sei Jesus Christus“ schreiben – er schrieb hundertmal „Scheiße“. Das war sein Glücksfall – danach durfte er gehen. Sein jüngerer Bruder musste diesen Weg nicht gehen – für Jean-Remy wurde diese Zeit zum Fundament seiner späteren Haltung: Ehrgeiz, Präzision, Selbstdisziplin.

Am 1. März 1975 begann er in Düsseldorf als Werbetexter. Plötzlich bekam das Leben Sinn. Die Sätze fügten sich, die Arbeit trug. „Fleiß“, sagt er, „entwickelt sich nur dort, wo etwas Freude macht.“ Aus dieser ersten Idee, die funktionierte, wuchs ein Leben für die Werbung. Fünf Jahrzehnte später ist es noch immer dieser Moment, an den er zurückdenkt: der Augenblick, an dem Kreativität zum Lebensstoff wurde.

Aus dem Juniortexter in Düsseldorf wird der „30.000-Mark-Mann“ – seriös, angepasst, vernünftig. In innerer Standhaftigkeit, in Ideen, in jedem Schritt. Die Angst, einen lukrativen Etat zu verlieren, zwingt ihn, zu balancieren zwischen Pflicht und Kreativität, zwischen dem, was erwartet wird, und dem, was er wirklich ist. Rückblickend sagt er: Seine Ideen wurden zahmer – und doch reichte es oft nicht zum Erfolg. Wie ein drahtseilartiger Tanz auf dünnem Eis, immer zwischen dem, was möglich ist, und dem, was er sich zutraut. Er beschreibt diese absurde Phase so: „Ich bin ein 30.000-Mark-Mann… und muss jetzt in Meetings ganz ernst dreinschauen. Ich darf kein Klopapier mehr mit nach Hause nehmen… und meine rote Lurex-Hose nicht mehr tragen.“

„Weil Ehrlichkeit der letzte Luxus ist.“

Zwischenzeiten

Sein neues Buch „Am Ende“ beginnt leise. Mit einem Satz, der wie ein Nachklang wirkt: „Das Ende meiner Ära.“ So beschreibt er es. Doch was meint er wirklich? Ist es ein Abschied? Ein leiser Abtritt? Oder nur ein neues Kapitel, das sich nicht laut ankündigt, sondern einfach passiert? Kein Punkt. Kein Ausrufezeichen. Eher ein Komma – hinter einem langen, lauten Leben, das selten leise war.

Ein Versuch, sich selbst in Worte zu fassen – nicht endgültig, sondern ehrlich. Nicht sentimental, sondern seismografisch. Es ist kein Buch im klassischen Sinn. Es ist ein Gelände aus Gedanken, ein Raum, in dem Erinnerungen nicht sortiert, sondern gespürt werden. Er schreibt, um zu bewahren. Nicht aus Nostalgie, sondern aus Notwendigkeit. Die Sätze tasten sich vor, manchmal unsicher, manchmal mit einer Klarheit, die fast wehtut.

Und dazwischen? Brüche. Fehler, die sich im Rückblick als Geschenke tarnen. Zufälle, die etwas in Gang setzten. Ideen, die zu früh kamen – oder genau zur richtigen Zeit. Es ist der Blick eines Menschen, der viel gesehen hat. Und trotzdem nicht aufhört, zu suchen.

Eine Uhr aus der Sprache

„Am Ende“ ist kein Lehrbuch. Keine Anleitung. Es ist ein langsames Loslassen. Und gleichzeitig ein Festhalten an dem, was zählt: Zweifel, Mut. Ein leiser Schrei in einer Welt, die zu grell, zu schnell, zu glatt und zu laut ist.

Das Buch belehrt nicht. Es begleitet. Es stellt sich nicht über dich – es stellt sich neben dich. Und vielleicht, wenn du bereit bist, hörst du zwischen den Zeilen etwas, das dich daran erinnert: Dass das Wesentliche oft dann beginnt, wenn man aufhört, danach zu suchen. Es ist ein Konzept, das sich selbst demontiert. Ein Buch, das mit jeder Seite reifer wird, brillant beginnend, mit Würde abfallend. Es ist, als sähe ein Genie dem eigenen Denken beim Vergehen zu. Und es sagt: „Weil Ehrlichkeit der letzte Luxus ist.“ Ein Buch, das man langsam lesen und noch langsamer vergessen muss.

„Am Ende“ ist voller Inspiration und einer zentralen Botschaft für alle, die ihre Zeit optimieren wollen. Für Jean-Remy ist die Zeit „die wertvollste Währung unseres Lebens“. Er betont: „Niemand kann sie vermehren, verlangsamen oder anhalten. Niemand von uns besitzt eine unbegrenzte Menge davon. Ein achtsamer Umgang mit ihr ist das, was wir Menschen selber in der Hand haben.“

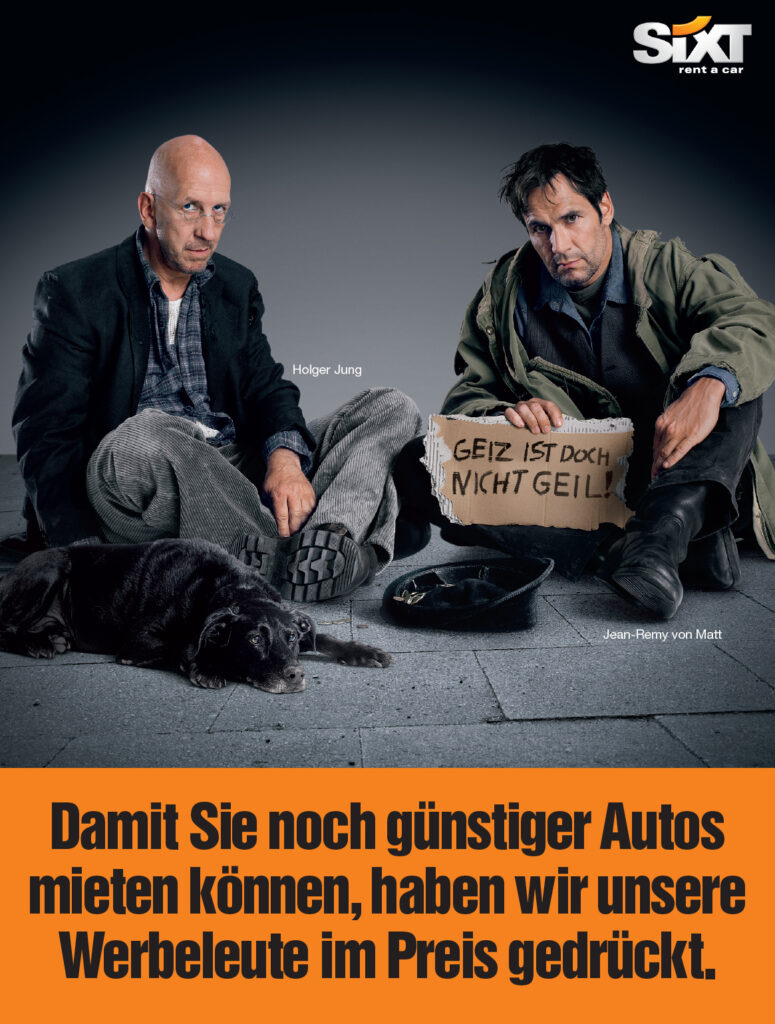

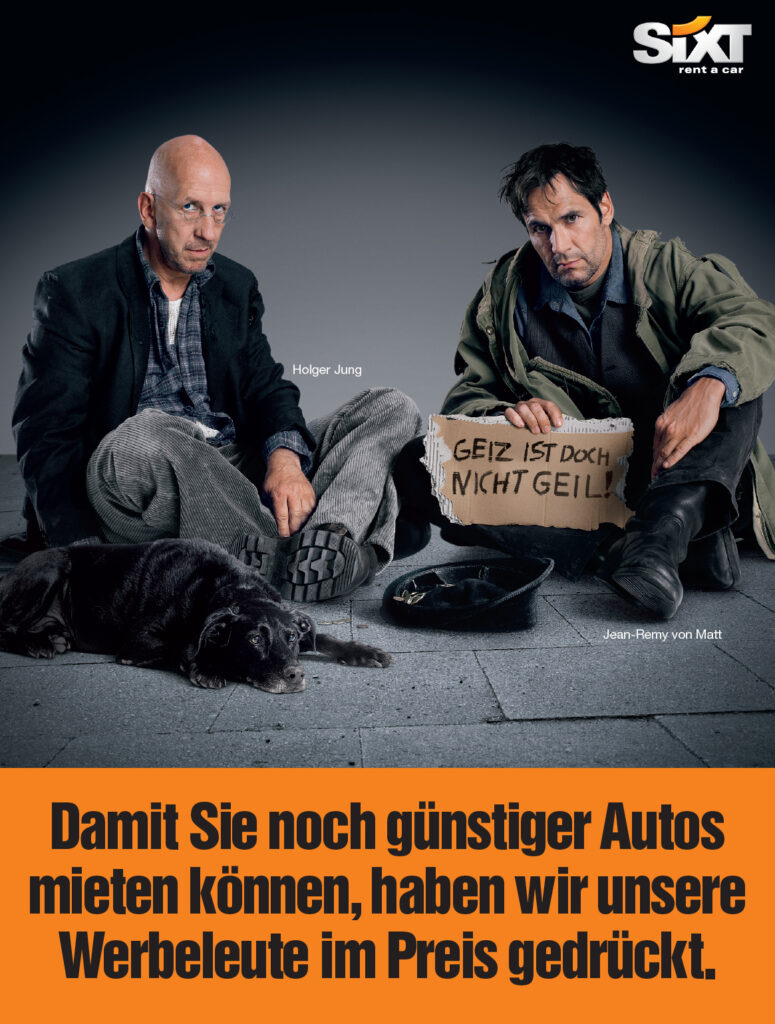

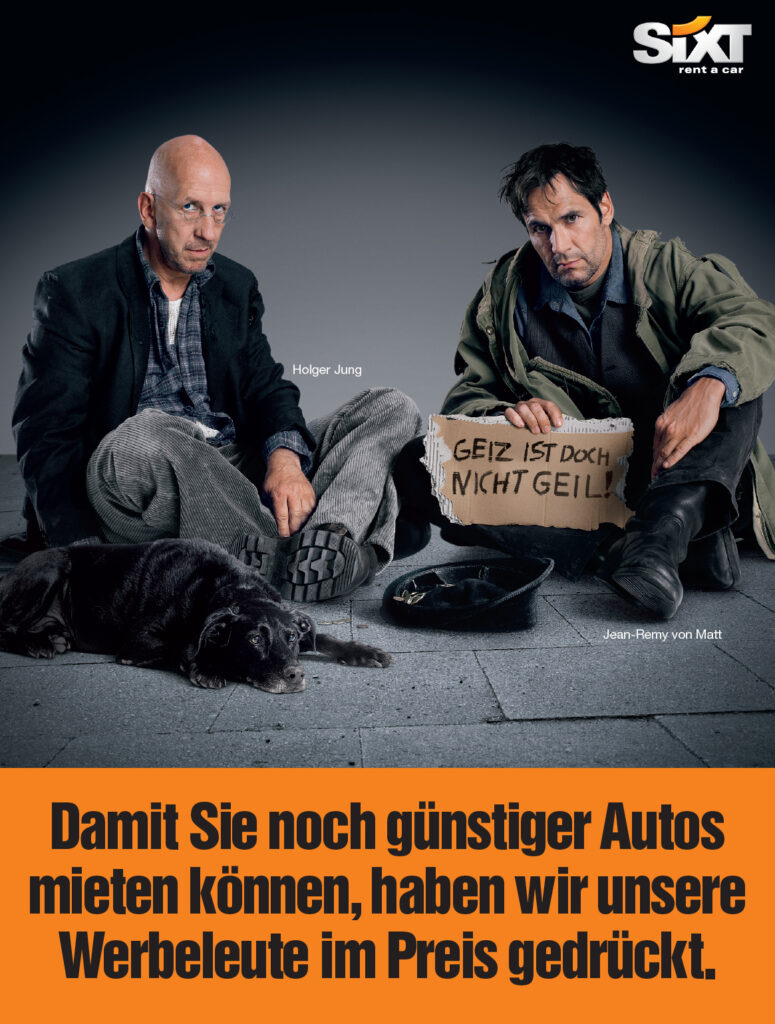

Sixt – 2007

„Damit Sie noch günstiger Autos mieten können, haben wir unsere Werbeleute im Preis gedrückt.“

Jean-Remy von Matt und Holger Jung – Gründer von Jung von Matt – zeigen hier, wie provokanter Witz Werbung unvergesslich macht.

„Ich will keine Werbung machen, die verkauft. Ich will Werbung machen, die zählt.“

Das Buch „Am Ende“ – Jean-Remy von Matt, Econ/Ullstein. Erhältlich im deutschen Buchhandel.

Ein persönlicher Einblick in das Leben und Denken eines der einflussreichsten Kreativen der Werbewelt – ungeschönt, reflektiert und inspirierend.

Im Kern ein Feld

Ein Ort, auf dem Gedanken keimen, sich verästeln, vergehen – und doch Spuren hinterlassen.

„Am Ende“ ist kein klassisches Buch. Es ist Widerstand – gegen das Vergessen, gegen das Tempo, gegen das Glätten. „Was für ein genialer Wurf! So klug, so unterhaltsam, so philosophisch, so wahr“, sagt Kai Diekmann – nicht aus Höflichkeit, sondern mit echtem Funkenschlag in der Stimme.

77 Kapitel. 240 Seiten. Kein Plot, kein Spannungsbogen, keine Erlösung. Nur Fragmente – Kieselsteine eines langen Weges. Falzungen des Denkens. Splitter, Echos, Sedimente. Erinnerung wie lose Seiten im Wind. Kein roter Faden. Eher ein Gelände. Ungeordnet, ungezähmt. Aber begehbar, wenn man bereit ist.

Ich las es von hinten. Aus Trotz vielleicht. Oder weil ich erst das System verstehen wollte, bevor ich folge. Kapitel für Kapitel verschob sich der Boden unter meinen Füßen. Was sicher schien, wurde porös. Was nebensächlich wirkte, begann zu flackern. Das Buch verrutschte. Und ich mit ihm.

Jean-Remy schreibt nicht, um zu gefallen. Nicht, um zu verkaufen. Er schreibt, um etwas zu bergen. Nicht laut, nicht angepasst, sondern mit der Präzision eines Schneiders, der Gedanken auf Maß näht. Kein Text zu viel, keiner zu wenig. Gesiebt. Gerankt. Nur das, was bleibt, wird Gerüst – ein Gerüst, das nicht trägt, sondern öffnet.

Wer sich hineinwagt, wird langsamer. Und klarer. Ein Buch wie ein Widerspruch zur Plattformlogik – gegen das ständige Wischen, gegen das permanente Weiter. Ein Buch, das nicht gelesen werden will. Sondern gespürt. Es liest dich zurück.

Keine Dramaturgie, kein Aufstieg, kein letztes Wort, das alles beschließt. Stattdessen ein langsames Verblassen – wie der Himmel, der sich färbt, während niemand hinsieht. Kein Spektakel, sondern leiser Abschied vom Lauten. Was bleibt, sind Töne. Ein Rhythmus, der in dir weitergeht, lange nachdem die letzte Seite umgeblättert ist. Gedanken, die nicht erklären, sondern verweilen. Die nicht blenden, sondern begleiten.

Vielleicht liegt darin das Seltene: Dass hier jemand schreibt, der nichts verkaufen will. Der keine Bühne sucht, sondern einen Tisch. Kein Mikrofon – nur ein Stift. Und Leser, die nicht umkehren, wenn es leise wird. Es ist kein Buch, das gelesen werden will. Es will gespürt werden. Und dann: in Ruhe gelassen.

Jean-Remy baut nicht auf. Er baut zurück. Satz für Satz. Nicht aus Rückzug – aus Überzeugung. Weil Wahrheit, je länger man ihr zuhört, leiser wird. In diesem Prozess des Rückbaus, der Klarheit und des Neuanfangs zeigt sich seine Überzeugung: Für ihn kann „das Denken anstoßen. Worte sind die Ramme.“ Diese Worte spiegeln seinen Ansatz wider, bestehende Strukturen zu hinterfragen und mit der Macht des Gedankens und der Sprache Neues zu schaffen, selbst wenn es unbequem ist. „Kreativität bedeutet für mich, aus dem Nichts etwas Neues zu schaffen. Wer Angst vor diesem Nichts hat, wird nichts.“ Er glaubt fest an seine eigenen Fähigkeiten und sagt schlicht: „Ich kann nur Flöte!“

„Am Ende“ ist mehr als ein Buch über Werbung – es ist ein Buch, das über das Denken selbst nachdenkt. In einer Welt, in der, ganz nach Hannah Arendt, „Denken gefährlich“ geworden ist. Eine Welt, die lieber scrollt, als innezuhalten. Es spricht von Haltung, gerade dort, wo Aufmerksamkeit oft mit Bedeutung verwechselt wird. Kein schneller Snack, kein kurzer Dopaminschub – sondern ein langer Gang, ein stiller Gedankenspaziergang. Langsam, widerständig, ohne Abkürzungen. Wer sich darauf einlässt, wird belohnt: mit Sätzen, die haften bleiben – wie Sand im Schuh, der nicht stört, sondern erinnert. „Am Ende“ ist kein Abschied. Es ist ein Aufstand der Stille. Kein lautes Manifest, sondern eines, das leise versinkt. Tief. Und spürbar bleibt.

„Werbung muss auffallen, aber darf nicht falsch auffallen. Sie muss brennen – ohne zu verbrennen.“

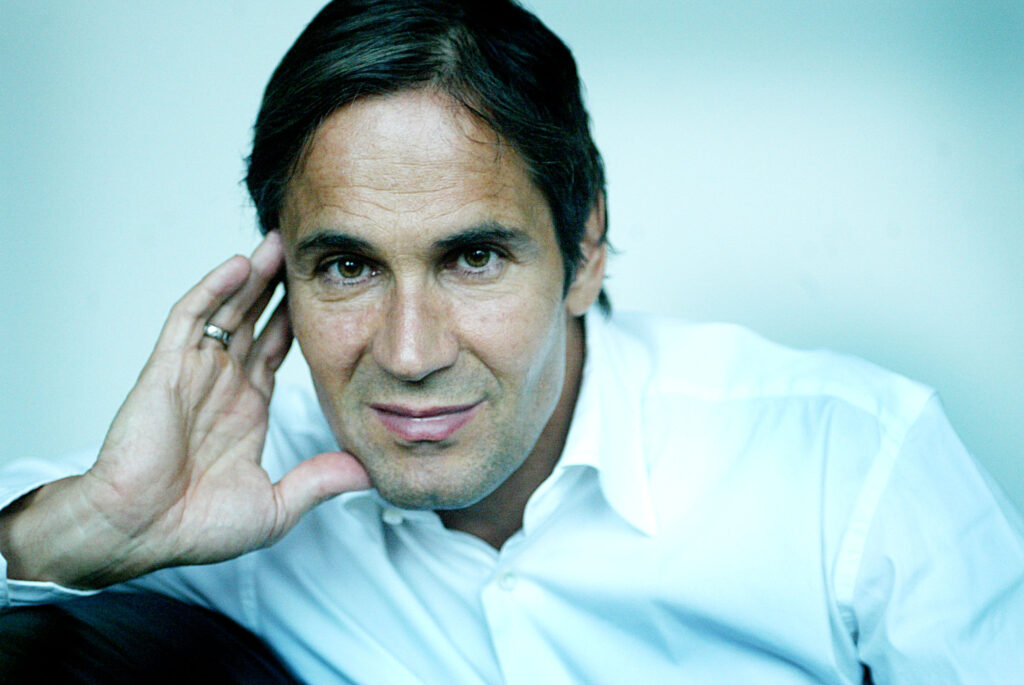

Jean-Remy von Matt zu Beginn seiner Karriere. Foto: Holde Schneider

Der Mentor entfacht

Er sitzt nicht im Scheinwerferlicht. Oft ist er am Rand, dort, wo der Raum beginnt – und die Idee. Jean-Remy von Matt, Mitgründer von Jung von Matt, ist mehr als ein Werber. Er ist ein Denker, ein Vordenker, ein Suchender, ein Störer im besten Sinn. Einer, der nicht belehrt – sondern entfacht. Mit Holger Jung gründete er 1991 die Agentur mit einer klaren Vision: „Wir wollten keine Agentur, in der Zahlen begeistern, sondern eine, in der Begeisterung zählt.“ Er spricht auch von einem „Sitzplatz der Gierigen. Wo begeistern Zahlen? Wo zählt Begeisterung?“

Seit der Gründung von Jung von Matt brennt in der deutschen Werbewelt ein anderes Feuer. Mercedes. Sixt. Bild. Volkswagen. Porsche. Es waren keine bloßen Kampagnen, es waren kulturelle Zündungen. Kein Claim, sondern Klartext. Kein Pitch, sondern ein Prinzip. Marken wurden zu Mythen. Werbung wurde zu Haltung.

Jung von Matt – kein Masterplan, eher eine Fügung. Richtiger Ort, richtige Zeit, richtige Idee. Anfang der 90er, als privates Fernsehen das Land eroberte. Es war Glück, aber auch Arbeit bis an die Grenze. „Wir bleiben unzufrieden“, sagte er, und meinte es. Der harte Chef, der nie schrie, aber von sich selbst das meiste verlangte. Mitarbeiter verließen die Agentur, kamen Jahre später zurück und sagten: Anderswo werde auch gearbeitet, aber weniger gefeiert.

Seine Handschrift ist in der Zeitgeschichte lesbar. Für Sixt formte er seit 1995 Ironie zu Großformat. Doch die Entstehung einer seiner ikonischsten Kampagnen war eine Reaktion auf den Druck der Zahlen: Als die Agentur um den Werbeetat kämpfte, hatte Jean-Remy einen „Plan B“ in der Tasche. Er skizzierte sich und Holger Jung als Bettler und schrieb: „Damit Sie noch günstig Autos mieten können, haben wir unsere Werbeleute im Preis gedrückt.“ Die geniale Idee wurde von Erich Sixt mit einem einfachen „Warum nicht?“ bejaht – und lief so an allen Flughäfen.

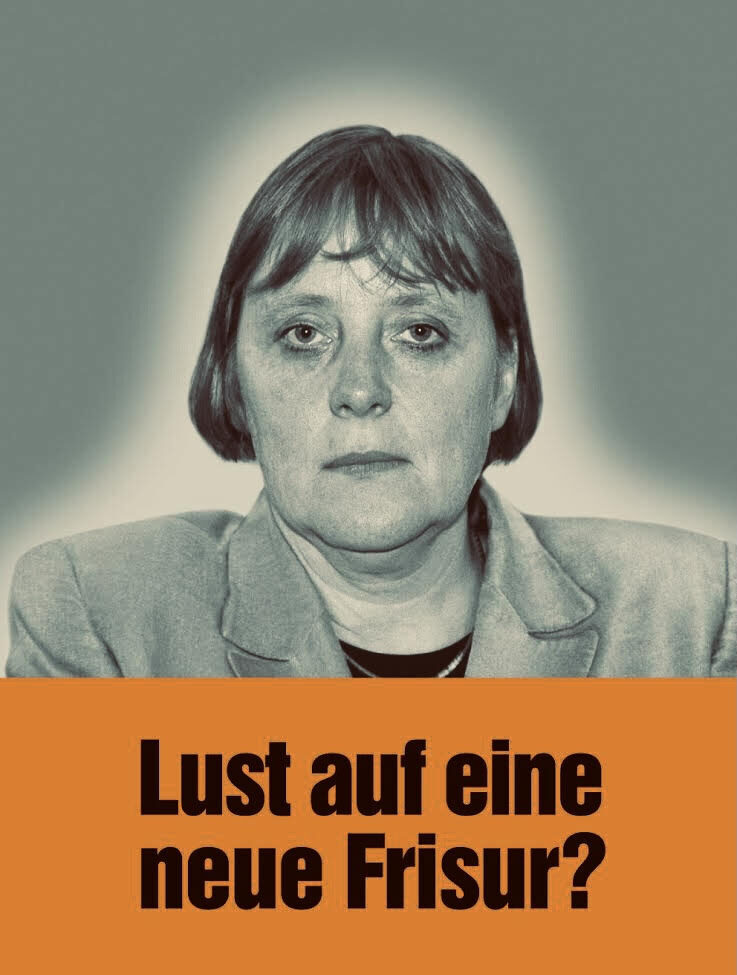

Dieser Humor mit Substanz zeigte sich auch, wenn es politisch wurde. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem Augenzwinkern, das trifft. Angela Merkel mit Cabrio-Frisur, der Zeitgeist am Steuer, der Preis ein Lächeln – und darunter: „Noch nie war Umparken im Kopf so günstig.“ Kein Slogan, der nur verkauft – sondern einer, der bewegt. Weil es nicht ums Auto ging. Sondern ums Denken. Ums Umdenken.

Für Saturn setzte er ab 2002 den wohl schärfsten Dreiklang der Werbegeschichte: „Geiz ist geil.“ Drei Wörter, die die Ökonomie eines Jahrzehnts erklärten. Ein Slogan, der den Nerv der Zeit traf und eine Haltung sichtbar machte, die längst in der Gesellschaft schlummerte: die Lust auf Schnäppchen. Werbung kann solche Strömungen verstärken – und genau darin liegt die Verantwortung. Jean-Remy von Matt jedoch glaubte an Ideen mit Haltung: nicht bloß Spiegel, sondern Impulsgeber. Kreativität, die wirkt, weil sie Verantwortung trägt – und Spuren hinterlässt.

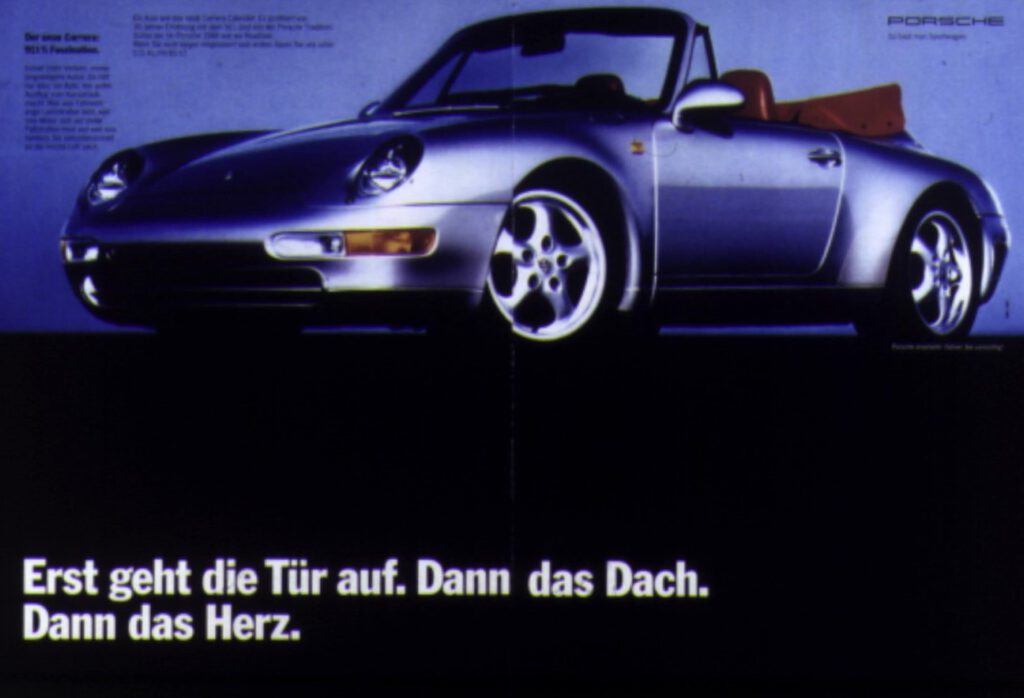

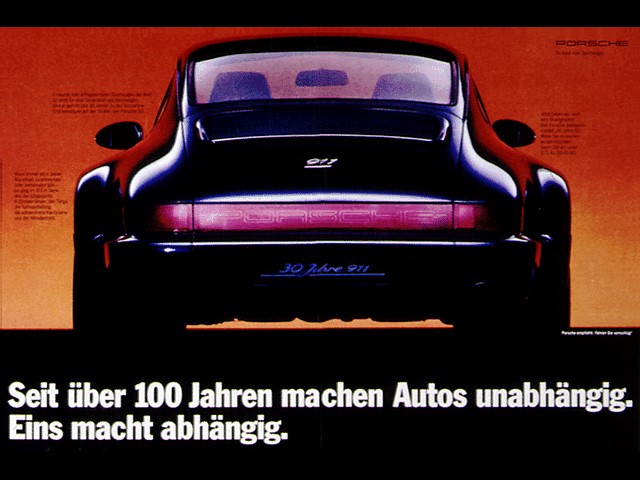

Für Porsche, um 1994, fand er Worte, die nicht erklärten, sondern verführten: „Sie können länger frühstücken. Sie sind früher zum Abendessen zurück. Gibt es ein besseres Familienauto?“ Oder: „Seit über 100 Jahren machen Autos unabhängig. Eins macht abhängig.“ Kein Claim, sondern ein Augenzwinkern in Richtung Ewigkeit. Für Bild, ab 2004: „Bild dir deine Meinung.“ Eine Zeile, die mehr als Meinung war – sie wurde zum Sprengsatz im öffentlichen Diskurs.

Foto: Holde Schneider

Foto: Holde Schneider

2005 wagte er mit der Kampagne „Du bist Deutschland“ ein anderes Bild von nationaler Identität. Nicht als Pose. Als Potenzial. Die Reaktionen? Geteilt. Die Häme? Laut. Vor allem: digital. 2006, in einer internen E-Mail, ein Satz, der ihn verfolgen würde: „Ich bin enttäuscht von den Weblogs, den Klowänden des Internets.“ Die Blogger-Szene explodierte. „Die Wut der Klowände“, titelte das Handelsblatt. Ein Eigentor? Vielleicht. Aber vor allem: ein Beweis, wie verletzlich ein Mensch bleibt, selbst wenn er längst Legende ist. „Zunächst war ich stolz, dass ich es mit diesem Zitat bis in die New York Times geschafft habe“, sagte er einmal – lachend, und doch ernst. „Die Meinungsbildung im Schutz der Anonymität“, nennt er es. Man fragt sich: Hat er es je bereut? Oder war es – wie so vieles – eine bewusste Reibung?

2014 brachte Jung von Matt für Baden-Württemberg die Kampagne „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ auf den Weg, die das Bundesland in der Selbstvermarktung prägte. 2018 zog Jean-Remy sich aus dem operativen Geschäft zurück. Gleichzeitig entstand bei der Agentur noch einmal ein prägnantes Zeichen: „The Länd“ – provokant, diskutiert, viral. Ein Slogan, der verstörte und gerade deshalb wirkte. Kein Spektakel, sondern ein klarer Absender, ein Anker. Dabei griff die Agentur bewusst frühere regionale Kampagnen auf und interpretierte sie in eine neue, zeitgemäße Form. Heute sagt Jean-Remy: „Werbung muss auffallen, aber darf nicht falsch auffallen. Sie muss brennen – ohne zu verbrennen.“

Saturn – 2002

„Geiz ist geil. Probieren Sie’s aus!“

Ein Slogan von Jean-Remy von Matt, der zur Parole einer ganzen Konsum-Ära wurde – provokant, prägnant, unvergesslich.

„Noch nie war Umparken im Kopf so günstig.“

Sixt 2011 – 2019

„Lust auf eine neue Frisur? Mieten Sie ein Cabrio.“ Angela Merkel zerzaust 2019 präsentierte Erich Sixt das Motiv vor der Bild. Provokation geht bei Sixt sogar bequem per App.

„Ist es nicht ungerecht, dass ihr Müll immer Mercedes fährt und Sie nicht?“ – 2011.

Sixt trifft Wahrnehmung, Wahrheit und Witz auf den Punkt. Nicht nur witzig – clever.

Zeitleiste der Zündungen

1994 – Porsche: „Heiligs Blechle“

1995 – Sixt: Start der Ironie-Kampagnen

2002 – Saturn: „Geiz ist geil.“

2004 – Bild: „Bild dir deine Meinung.“

2005 – Du bist Deutschland

2006 – Die „Klowände des Internets“-Krise

Porsche 911 – 1994

„Sie können länger frühstücken. Sie sind früher zum Abendessen zurück. Gibt es ein besseres Familienauto?“

„Erst geht die Tür auf. Dann das Dach, Dann das Herz.“

Worte, die verführten statt erklärten. Kein Claim, nur Augenzwinkern Richtung Ewigkeit.

Der wandernde Werber

Jean-Remy von Matt sagt von sich, er habe sich „ganz brav hochgearbeitet“. So unspektakulär, so schlicht. Doch hinter diesem Satz steckt ein langer Weg – kein steiler Aufstieg, eher ein holpriger Pfad voller Steine. Erfolg? Ja, klar. Aber nie ohne Zweifel. In den Neunzigern wird er mit Jung von Matt zur Legende, eine Agentur, die zum Mythos wird. Eine Legende, sagt auch Amir Kassaei, der seine Arbeit seit Langem begleitet und bewundert, ganz leise, fast beiläufig: „Für mich ist er eine Legende.“ Kein großes Pathos. Nur ein Satz – klar, sicher, voller Gewicht. Ein Satz, der nicht glänzen will, sondern trägt.

Doch Ruhm ist für ihn keine Belohnung, eher eine Last, die man mit sich trägt. Die erste Million? Interessierte ihn kaum. Viel wichtiger war, was wirklich bleibt: Gedanken, die etwas bewegen. Ideen, die ihre Spuren hinterlassen. Große Gedanken sind oft gut getarnt, weiß er. Sie kommen nicht schick verpackt, sondern wirken wie ein Pferdeapfel auf dem Weg. Ein Tippfehler. Oder ein Satz, der hängenbleibt: „Das Pferd musste kacken.“

Das ist Philosophie – nicht für Elfenbeintürme, sondern für die Litfaßsäule. Sein Rezept? Eine Mischung aus „Gefühl und Kalkül“. Aus Intuition und scharfem Verstand.

„Für mich ist er eine Legende.“ Amir Kassaei

Porsche 911 – 1994

Worte, die mehr verlocken als erklären. „Seit über 100 Jahren machen Autos unabhängig. Eins macht abhängig.“ Kein Claim, sondern ein Augenzwinkern in Richtung Ewigkeit. Mit 30 Jahren 911 zeigt die Kampagne, dass Geschichten über Autos genauso kraftvoll sein können wie über Menschen.

Ende der Illusion

Jean-Remy von Matt stellt sich mutig gegen die heilige Illusion des objektiven Journalismus. Er zeigt auf, wie die Gier nach der perfekten Geschichte die Grenze zur Wahrheit verwischt – und wie wir alle Teile dieses Problems sind. Er verteidigt dabei keine Betrüger, sondern mahnt vor einer Medienwelt, die lieber schöne Lügen erzählt, als harte Fakten zu ertragen. Ein unbequemer Blick in den Spiegel, der mehr über uns selbst verrät als über Claas Relotius.

Jean-Remy wagt es, Dinge auszusprechen, die kaum jemand hören will: Er positioniert sich an der Seite von Claas Relotius – nicht, um diesen zu verteidigen, sondern um die Scheinheiligkeit eines ganzen Systems aufzudecken. Eines Systems, das den größten Betrug des deutschen Journalismus mitverantwortete und nun so tut, als sei das alles nur ein bedauerlicher Zufall gewesen.

Seine Sicht auf Wahrheit ist zutiefst persönlich, zutiefst komplex. Für ihn ist „jede Lüge ein kreativer Akt.“ Er sagt: „Die Wahrheit nicht – sie ist Banalität pur. Eine Lüge hingegen braucht Fantasie, man muss sie sich erst ausdenken. Man tut es nur, wenn die Wahrheit die schlechtere Alternative ist.“

Diese Überzeugung wurzelt tief in seiner Kindheit: Seine Mutter belog ihn, verwandelte tote Goldfische in „traurig und sehnsüchtig nach Meer“. Eine Lüge, geboren aus Zärtlichkeit – und aus der leisen Erkenntnis, dass Fantasie manchmal mehr Wahrheit birgt als alles, was man sehen kann.

Genau dafür wird er angegriffen. Doch das überrascht kaum. Die Welt liebt es, denjenigen zu zerreißen, der ihr den Spiegel vorhält. Und wer ihn angreift, greift nicht ihn an, sondern das, was wir alle nicht sehen wollen: uns selbst. Von Matt macht klar: Relotius ist kein Einzeltäter. Er entstand in einem Umfeld, in dem die perfekte Geschichte wichtiger war als die Wahrheit. Redaktionen verlangten Emotionen und Bilder, die unsere Erwartungen bedienten – ohne Fragen zu stellen, ohne Zweifel zuzulassen.

Diese Dynamik beschreibt von Matt mit einem prägnanten Satz, der viele provoziert: „15 Prozent muss man dazudichten, sonst spürt man’s nicht.“ Dies ist für ihn kein Freibrief für Lügen, sondern das Eingeständnis einer Realität, die wir alle kennen. Ob bei den Hitler-Tagebüchern, dem Mythos der irakischen Massenvernichtungswaffen, der Erzählung des „Ghost of Kyiv“ oder jüngst der zögerlichen Berichterstattung über den Hunger in Gaza: Medien und Publikum nehmen bereitwillig Geschichten an, die emotional packen, aber nicht immer der Wahrheit entsprechen.

Er klagt die Bequemlichkeit an, lieber in einer schönen Geschichte zu leben, als sich der harschen Realität zu stellen. Und genau das macht ihn zum Feindbild. In einer Zeit, in der Empörung lauter ist als Reflexion, brauchen wir solche Stimmen mehr denn je. Nicht, um Betrüger zu entlasten, sondern um zu verstehen, warum Betrug überhaupt möglich wird. Warum wir lieber glauben, was uns gefällt, als was wahr ist.

Jean-Remy von Matt reißt den Vorhang auf. Er zeigt uns, dass wir uns lieber Geschichten erzählen, als die Wahrheit zu ertragen.

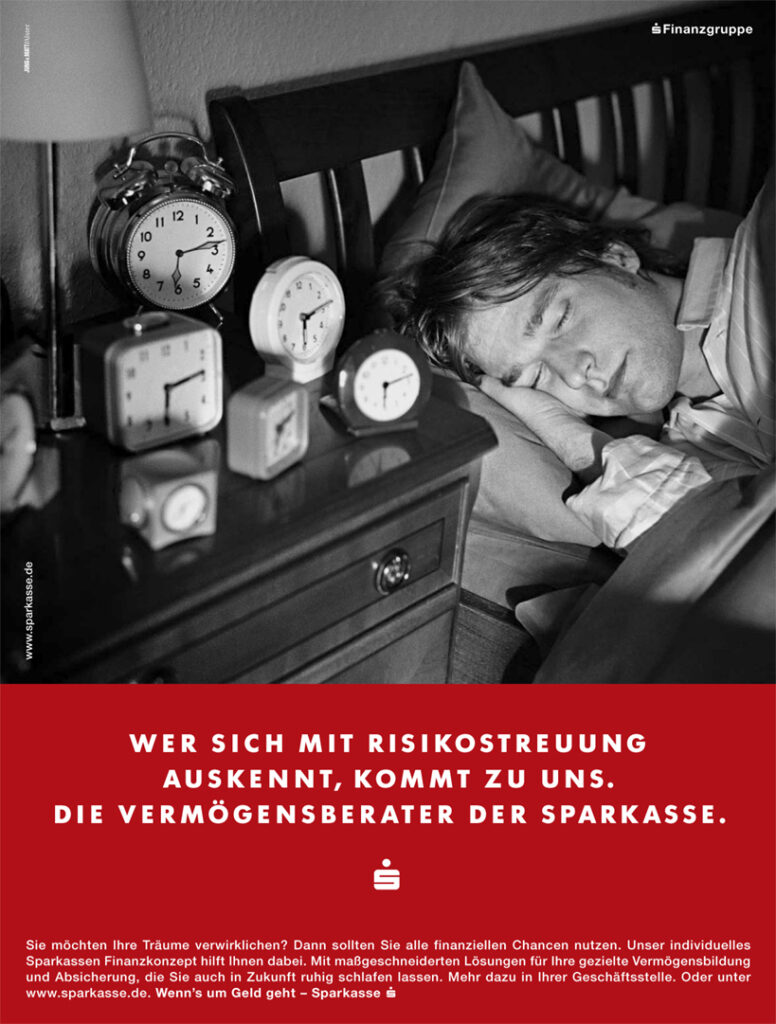

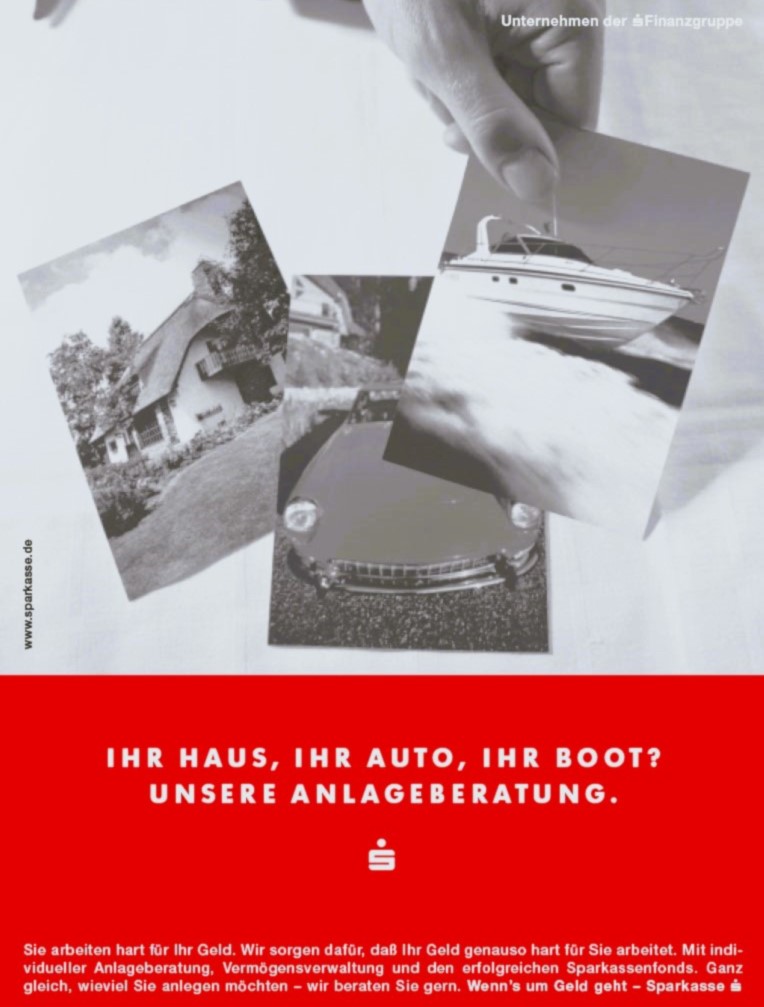

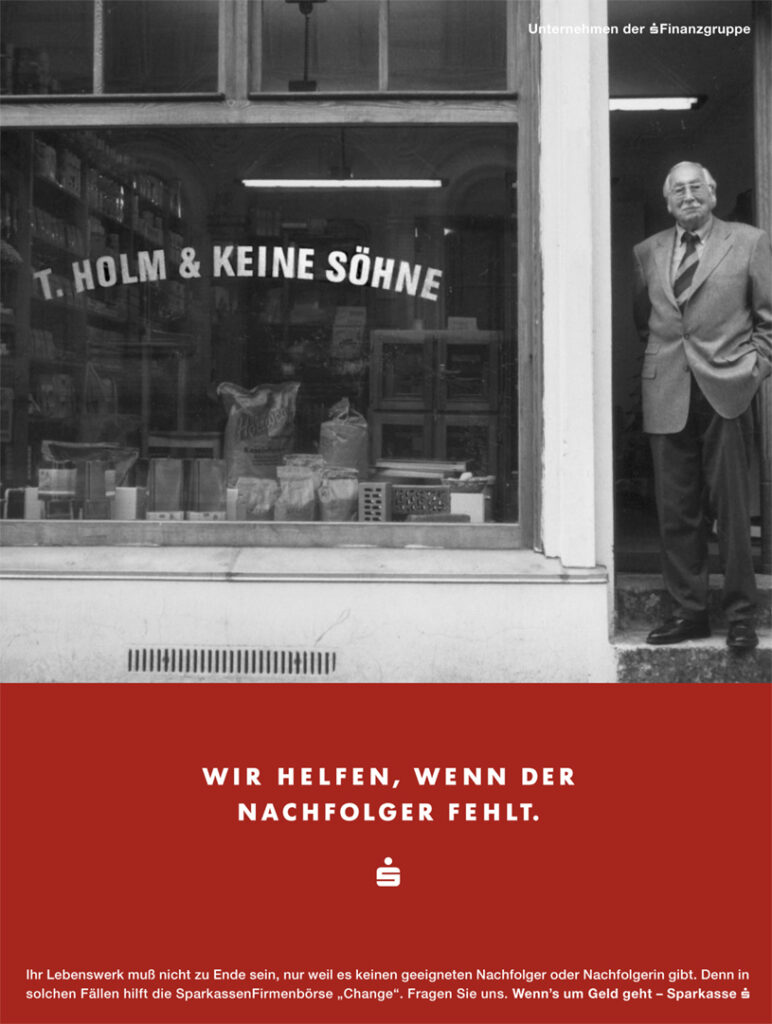

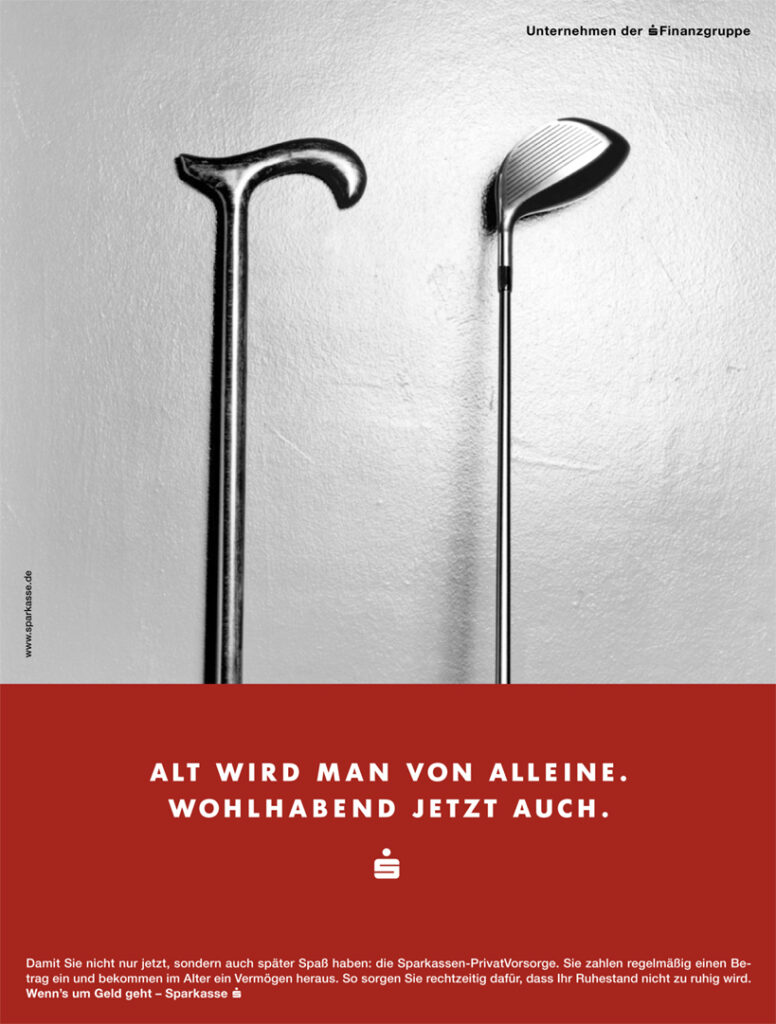

Sparkasse – zwischen 1995 und 2010

Von „Mein Haus. Mein Auto. Mein Boot.“ – dem wohl legendärsten Satz der Sparkassen-Werbung, der zum geflügelten Wort wurde – bis hin zu Botschaften wie „Wer sich mit Risikosteuerung auskennt, kommt zu uns“ oder „Alt wird man von alleine. Wohlhabend jetzt auch.“

Eine Kampagne, die Zeitgeist, Haltung und gesellschaftliche Relevanz verband.

„Jede Lüge ein kreativer Akt.“

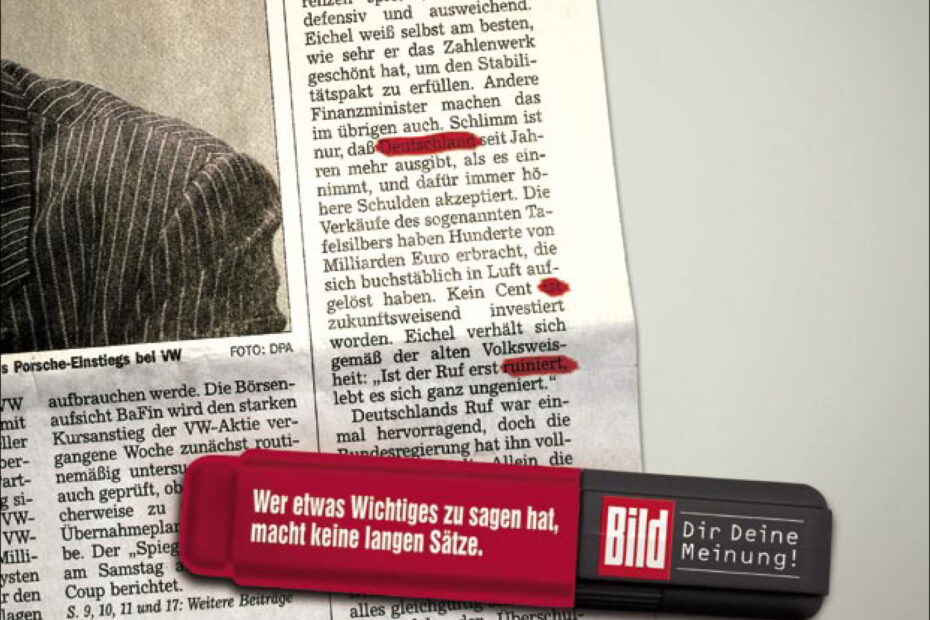

Bild-Zeitung – ab 2004

„Bild dir deine Meinung. Wer etwas Wichtiges zu sagen hat, braucht keine langen Sätze.“

Ein Claim wie ein Faustschlag: simpel, brutal, wirksam – und mitten ins Herz des öffentlichen Diskurses.

„Wenn Werbung keine Haltung hat, ist sie nur Lautstärke.“

„Was mich ruhen lässt? Wenn eine Idee steht. Wenn sie atmet.

Wie bleibt man wach, wenn die Welt müde wird?

Was heute fehlt? Mut. Der, der wehtut. Nicht der, der liked.

Worte sind Werkzeuge. Wer sie weichspült, verliert ihre Kraft.

Routine ist der Tod der Idee. Und der Anfang der Ausrede.“

Kompass des Denkens

Was treibt den Menschen hinter diesen Sätzen an?

Es geht ihm nie um Reichweite. Es geht ihm um Relevanz. Um Haltung statt Hülle. Um die Idee, die überlebt. Und um die Stille, die spricht. Fragen sind für ihn keine rhetorischen Floskeln – sondern Werkzeuge. Was heilt wirklich? Vielleicht das gezielte Wort. Vielleicht das Zuhören. Vielleicht: der Zweifel.

Denn Werbung war für ihn nie nur Wirtschaft. Sie war Weltbetrachtung. Der Versuch, Ordnung in einem Markt aus Chaos zu finden. Innere Überzeugung in einer Zeit, die lieber liked als leidet. „Worte sind Medikamente. Richtig dosiert, retten sie. Falsch eingesetzt, vergiften sie.”

Was also ist Kreativität? Für ihn: Herkunft. Hunger. Haltung. Der Vater, sagt er, war sein erstes Archiv. Die Mutter: sein erstes Brainstorming. Mentoren? Viele. Manfred Riemel. Erich Sixt. Doch der stärkste Lehrer war der Zweifel. Reibung als Methode. Reibung als Wahrheit. „Die besten Ideen entstehen nicht aus Konsens. Sondern aus Reibung.

Jean-Remy entzog sich stets dem Bequemen, suchte das Uneindeutige. Werbung war für ihn Bühne, Waffe, Werkzeug – ein Ort, um Menschliches zu zeigen, auch das, was wehtut. Erinnerung, sagt er, beginnt dort, wo es reibt: Inspiration. Irritation. Erinnerung. Dann ist das Ziel erreicht. Er war nie nur Texter, nie nur Stratege. Er war Verteidiger des Denkens – in einem Gewerbe, das oft lieber glättet als fragt. „Ich will keine Werbung machen, die verkauft. Ich will Werbung machen, die zählt.”

Er misstraut dem Vertrauten. Glaubt nicht an Algorithmen, sondern an Ahnung. An Menschen. An Widerspruch. „KI denkt schneller. Aber nicht tiefer. Noch nicht.” Jede große Kampagne, sagt er, beginnt mit einem Blick. Kein Targeting. Kein Datenmodell. Sondern: ein echtes Gegenüber. Die Kunst der Zuwendung. Menschenkenntnis. Empathie. Demut. Und der Mut zur Störung.

„Ich wollte nie überzeugen. Ich wollte überfordern.“ Nicht, um zu glänzen. Sondern aus Respekt. Denn wer andere überfordert, traut ihnen mehr zu, als sie sich selbst. In Joseph Campbells Monomythos gibt es eine Figur, die kein Ziel hat – außer einem: weiterzugeben. Der Mentor. Nicht der Lauteste. Sondern der, der das Feuer reicht – leise, fast beiläufig. Kein Auftritt, kein Applaus. Jean-Remy stand selten im Zentrum. Eher dort, wo das Denken atmen kann. Wo Ideen nicht lauter, sondern klarer werden. Und wo man lernt, sie nicht festzuhalten, sondern im richtigen Moment weiterzugeben. Seine eigentliche Botschaft? Werbung, die nicht verkauft – sondern zählt. Nicht glättet – sondern fragt. Nicht blendet – sondern bleibt. Wie sein Satz: „Das einzige Duell, bei dem beide gewinnen, ist der Dialog.“

Dies spürt man in allem, was Jean-Remy tut. Mut und Übermut – gemessen in einer ganz eigenen Einheit: „61 Zentimeter Standpunkt. 61 Zentimeter Freiheitsdrang. 61 Zentimeter Wagemut. 61 Zentimeter Widerstandsgeist.“ Im Buch erzählt er von zwei großen Bauwerken in Brüssel: dem Grand Place von 1890 und dem Atomium aus dem Jahr 1958. Gigantisch, beeindruckend, Publikumslieblinge. Doch nur wenige Schritte entfernt, auf einem Platz von hundert Metern Länge, steht eine winzige Bronzestatue – kaum 61 Zentimeter hoch. Und genau diese kleine Figur stellt sich dem riesigen Stahlkoloss entgegen, der so breit und schwer wirkt, dass er einschüchtern könnte. Ein ungleiches Bild – und gerade deshalb so kraftvoll. Die Bronzestatue steht nicht für den Triumph. Sie steht für den Mut. Für das leise Aufbegehren gegen das Große und Unüberwindbare. Für den Wagemut, der den ersten Schritt wagt. Für den Wandelmut, der nervt, aber gebraucht wird. Für die Demut, die einen innehalten lässt. Und für den Übermut, der alles ins Rollen bringt. Sie verkörpert all das, was kreative Arbeit fordert – alles, was Jean-Remy selbst lebt und von anderen verlangt. So sieht der Alltag für Kreative aus: kein Kampf mit Werkzeugen, sondern mit sich selbst. Mut, sich zu zeigen, auch wenn es weh tut. Mut, sich zu hinterfragen. Mut, eine Idee zu lieben – und sie wieder loszulassen, wenn sie nicht trägt. Mut, in die Leere zu treten, wo noch nichts ist – und genau dort den Raum zu öffnen, in dem Neues wachsen kann. Mit wenigen Worten fasst er zusammen, was ihn ausmacht – und was er immer wieder einfordert: Überzeugung, Mut und die Bereitschaft, immer wieder aufs Neue anzutreten.

Auch das Alter macht ihn nicht leiser. Nur klarer. Wacher. „Henry Ford sagte einmal: Wer aufhört zu lernen, ist alt.“ Jean-Remy ergänzt: „Ich rauche nicht. Ich trinke nicht. Aber ich lerne.“ Er sieht, wie Werbung schrumpft. Wie Marken sich ducken. Wie alles glatt wird – und dabei stumpf. „Werbung darf nicht nur gefallen. Sie muss gelten.“ Er glaubt an Personalisierung. Aber nicht als Trick. Als Verantwortung. Als Einladung zum Dialog. „Wenn Werbung keine Haltung hat, ist sie nur Lautstärke.“ Er glaubt an den leisen Schock. An die Kraft der Stille. An die Idee, die nicht schreit – sondern trifft. Und vielleicht glaubt er auch noch an das Gute. Aber nur, wenn es radikal gut gemacht ist.

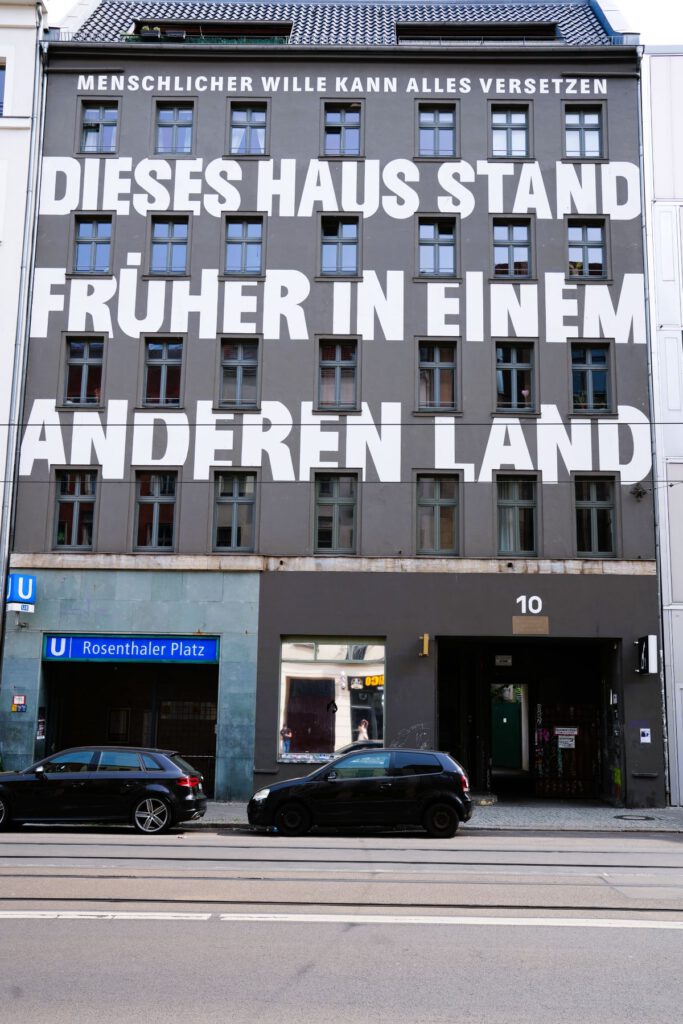

Zuhause als Manifest

Auf der Dachterrasse fällt der Blick sofort auf den „Smoking Boob“, einen rauchenden Busen aus Hunderten Kupferplatten. Jean-Remy steht daneben, stolz und herausfordernd. Offiziell soll das Dach an eine Tiffany-Lampe erinnern – filigran, dekorativ, scheinbar harmlos. Tatsächlich ist es Trotz, ein Aufbegehren gegen das Gewöhnliche. 2600 Quadratmeter, einst für 2,4 Millionen Euro gekauft, lange verschrien, heute stille Pracht. Kein Glanzstück für Investoren, kein Prestigeobjekt, sondern ein Bekenntnis.

Foto: Andreas Pein

Foto: Andreas Pein

An der Fassade steht: „Dieses Haus stand früher in einem anderen Land“, kantig, streng, DDR-Typografie. Ein Hinweis auf Überzeugung, Herkunft, Zeit. „Die Schrift ist maximale Grotesk“, sagt Jean-Remy – ein Denkanstoß zur Freiheit.

Geschichten und Lieder voller Sehnsucht nach Freiheit entstanden hier, im Schatten der Mauer. Jean-Remys Haus ist ein Manifest aus Stein und Holz, eine begehbare Konzeptkunst, Berlins meistkommentiertes Gebäude, beobachtet von Politikern, Schriftstellern, Künstlern und Musikern. Marion Braschs Ab jetzt ist Ruhe, Friedrich Lichtenstein und Heine Müller verweben sich mit den Geschichten dieser Viertel. Ein Schweizer hinterließ seine Spuren in jedem Winkel der Brunnenstraße in Berlin – ein Stück Geschichte, ein Ort, der von vielen kommentiert wird.

Die Fenster wirken weichgezeichnet, fast organisch – Augen, die nicht hinaus-, sondern nach innen schauen. Ein Hauch von Gaudí-Architektur, mit geschwungenen Linien, die den Blick leiten, ohne zu erzwingen. Sie prägen die Räume, geben dem Loft seinen Rhythmus, schaffen Licht und Schatten, die wie eine stille Dramaturgie wirken.

Die massive Holztreppe, sein „Ferrari“, verbindet Ebenen und Welten. Unter ihr dunkler Holzboden – Ruhe, Beständigkeit. Über ihr das Dach, ein Brustkorb, atmend, lebendig. Ein alter Citroën HY auf handgeschnitzten Holzrädern fährt durch die Erinnerung, Kindheit auf vier Rädern.

Bunte, handgefertigte Kreuze von Natalie von Matt mit Gebetsperlen ziehen den Blick auf sich. Auf ihnen stehen Sätze wie „Does religion lead to the abandonment of personal responsibility?“ oder „I am Catholic. I am Buddhist. I am Hindu. I am Alevi. I am Sikh. I am Jewish. I am Shiite. I am Sunni“ – Fragmente einer größeren Erzählung. Neben dem Flügel und in der Küche taucht das Schluptur auf – die „Shining Forks“, Jean-Remys Upcycling-Projekt aus 12 Waschmaschinentrommeln und 36 Pitchforks. Aus schmutziger Vergangenheit wird hier leuchtende Zukunft, ein Dank an Menschen, die für Kinderrechte spenden.

An einer Wand hängt Vier Akte von Lars Möller, Öl auf Leinwand, 2001, zwei Meter zwanzig breit, zwei Meter vierzig hoch. Der norddeutsche Realismus-Künstler zeigt zeitlose Situationen, die den Betrachter in Erinnerungen tauchen lassen. Zwischen Kunst, Treppe, Dach und Forks entfaltet sich Jean-Remys Haltung – der menschliche Wille, der alles versetzen kann.

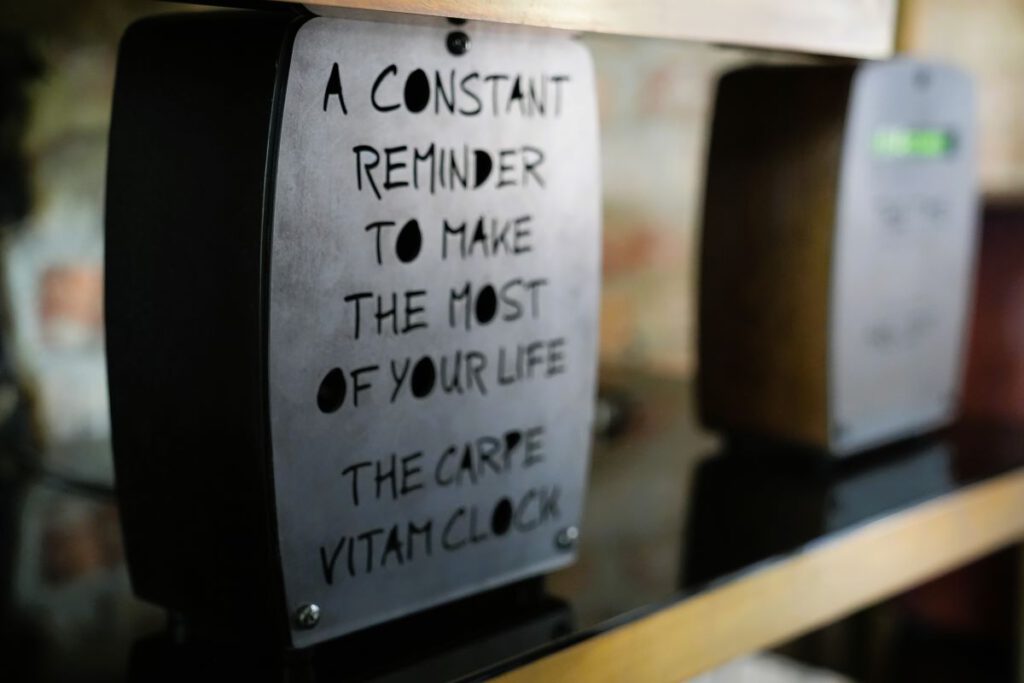

Regale tragen digitale Skulpturen wie die Carpe Vitam Clock und Sanduhren, die das Verrinnen der Zeit spürbar machen, Entscheidungen erzwingen und jeden Moment greifbar halten. Möbel, Teppiche, Samtsofas und Jute-Arbeiten erzählen Geschichten; nichts will glänzen. Das Loft ist kein Rückzugsort, sondern ein Entwurf, eine Welt, in der Dinge nicht fertig sein müssen, um wahr zu sein.

Die Seelen-Gießkanne hängt an der Wand – ein schlichtes, metallisches Kunstwerk, eindringlicher als viele Stimmen. Sie schenkt mehr Mut als so mancher Mensch im Gespräch. „My appearance is grey and old. But yours makes this room shine.“ – „Like you I consist of 80% water. But you make so much more of it.“ – „I believe in you. I believe in you.“ Die Kanne gießt nicht Wasser, sondern Gedanken, kleine Tropfen von Vertrauen, Hoffnung und Stärke. Sie nähert sich nicht den Pflanzen, sondern den Menschen, durchdringt den Raum und hallt länger nach als jedes gesprochene Wort – ein Anker für die Seele im Raum, ein stilles Monument der Ermutigung.

Werbung, sagt Jean-Remy, ist keine Wissenschaft. Sie ist Poesie mit Etat, ein Versuch, Wirkung zu erzeugen – durch Zweifel, Mut und prägnante Sätze. „Der mit der Axt tanzt.“ „Willst du eine Marke werden, bleib nicht im Sessel der Durchschnittlichkeit. Sei eigen! Sei kantig! Sei mutig!“ Seine radikalste Position: „Schrammen sind sexy, Angstschweiß nicht.“ Worte wie Splitter – sie verstören, prägen, verändern. Erinnerung überdauert, wenn alles andere gelöscht ist. Manchmal ist Erinnerung auch schräg, wie das Quadrat, das er in 2.057 Sekunden zeichnete, jedes Sandkorn ein Moment, ein Gedanke mehr oder weniger. Und dann die Fragen, immer wieder Fragen: Ist ein Schwarm klüger als ein einzelner Schwan? Kann man Haltung messen? Vielleicht. Einundsechzig Zentimeter. Freiheit. Widerstand. Stolz.

Dann der Blick, ein leises Zwinkern in die Vergangenheit. J VM 14, das Kennzeichen seines Mercedes CLS von 2008. „No one else would be able to make those mistakes on purpose.“Jean

„Der mit der Axt tanzt.“

„Der mit der Axt tanzt.“

„Der mit der Axt tanzt.“

„Der mit der Axt tanzt.“

Schatten der Sanduhr

Jean-Remy von Matt ist 73. Ein Alter, in dem viele sich zurückziehen, leiser werden, ihr Lebenswerk verwalten wie ein Museum. Doch er bleibt nicht im Gestern stehen. Er geht weiter – tastend, aber mit offenen Augen. Schärfer, wacher, ungeduldiger als je zuvor. Denn was bleibt, wenn die Zeit knapper wird, ist nicht Ruhe, sondern Dringlichkeit.

Die Philosophie des Auf und Abs zieht sich auch durch seinen Alltag. Er sagt: „Jeder Tag beginnt bei mir mit 30 Liegestützen. Und jedes Mal werde ich nachdenklich: Liegestütze sind wie das Leben – es geht aufwärts, es geht abwärts und beides macht dich stärker.“

Statistisch gesehen bleiben ihm vielleicht noch zehn Jahre. Zwölf, wenn alles gut geht. Und doch ist es nicht die Zahl, die zählt. Es ist die Erkenntnis: Die Zeit, die kommt, ist begrenzter als die, die hinter ihm liegt. Jeder Satz wird schwerer. Jeder Gedanke fordert mehr Mut. Jeder Schritt, den er jetzt geht, geht tiefer in das, was ihn wirklich umtreibt.

Vielleicht deshalb hat er seine Autobiografie geschrieben. Ein Buch, das ein Leben fassen will – voller Brüche, Bilder, Selbstbefragungen. Und doch, je weiter man liest, desto spürbarer wird: Es verliert an Kraft. Es beginnt stark, klar, voller Kontur. Doch mit der Zeit verflüchtigt sich etwas. Der Text zerfasert, flackert, wirkt plötzlich bemüht, fast zögerlich. Als wüsste der Autor selbst nicht mehr, wie viel er von sich preisgeben will – oder kann.

Es ist, als würde ihm das Erzählen schwerer fallen, je näher es an die eigene Wahrheit geht. Nicht aus Kalkül. Sondern weil Erinnerung nicht linear ist. Weil ein gelebtes Leben sich nicht so einfach fassen lässt wie eine Werbekampagne. Und weil dort, wo es wirklich persönlich wird, nicht immer das Licht hilft, sondern oft nur das Aushalten.

Trotzdem: Die Autobiografie ist Teil seiner Bewegung. Ein Versuch, Kontrolle zu behalten über das, was über ihn gesagt wird. Und vielleicht auch ein letzter Beweis, dass sein größter Gegner nie die Kritik war – sondern die eigene Stimme.

Die Zeit, die bleibt, ist kein Rest. Sie ist ein Brennglas. Und was Jean-Remy von Matt darunterlegt, ist kein leiser Rückblick. Es ist ein letzter, unbequemer Blick nach vorn.

Carpe Vitam – die Uhr von Jean-Remy von Matt.

Kein Zeitmesser, sondern ein Statement: nicht Sekunden zählen, sondern das Leben nutzen. Ein Stück Konzeptkunst, das Haltung trägt.

Sand, der bleibt

Dies ist kein klassisches Porträt. Kein Denkmal in Marmor. Kein Rückblick durch den Rückspiegel. Es ist ein tastender Blick. Eine stille Bewegung auf jemanden zu, der denkt, weil er es muss – nicht, weil er es will. Ein Mann, der Fragen stellt, ohne zu gefallen. Und Antworten gibt, die nicht abschließen – sondern öffnen. Ich wollte verstehen. Vielleicht auch: mich verorten. Nicht als Bewundernde, sondern als Suchende.

Jean-Remy sagt: „Was mich antreibt? Der Gedanke, dass es immer noch tiefer gehen kann.“ „Was mich ruhen lässt? Wenn eine Idee steht. Wenn sie atmet.“ Er fragt nicht rhetorisch. Er fragt wirklich: „Wie bleibt man wach, wenn die Welt müde wird?“ Sätze fallen dann, karg und klar, ohne Pathos, ohne Posing: „Was heute fehlt? Mut. Der, der wehtut. Nicht der, der liked.“ Und: „Worte sind Werkzeuge. Wer sie weichspült, verliert ihre Kraft.“ „Routine ist der Tod der Idee. Und der Anfang der Ausrede.“

Während ich diese Zeilen schreibe, rieselt der Sand weiter. Langsam. Still. Widerständig. Wie ein Gedanke, der nicht vergeht. Nur tiefer sinkt. Bis er gefunden wird. Campbell schrieb: „The cave you fear to enter holds the treasure you seek.“ Jean-Remy war in vielen Höhlen. In Krisen. In Shitstorms. In sich selbst. Und kam zurück – nicht als Held. Sondern als einer, der erzählen kann. Heute? Weniger Bühne. Mehr Blick. Weniger Manifest. Mehr Minderung.

Ein Porträt, das sich nicht in Bronze gießen lässt, sondern in Sand geschrieben ist. Und trotzdem bleibt. Er glaubt an den leisen Schock. An die Kraft der Stille. An die Idee, die nicht schreit – sondern trifft. Und vielleicht glaubt er auch noch an das Gute. Aber nur, wenn es radikal gut gemacht ist.

Vielleicht beginnt das Älterwerden mit dem ersten Schrei. Vielleicht ist das Leben nicht mehr als ein Ringen – gegen die Uhr. Und sein Buch, „Am Ende“, ist genau das: eine Uhr aus Gedanken. Ein Werk gegen das Verstreichen. Ein Versuch, mit Würde zu vergehen. Seite für Seite. Satz für Satz. Ein Buch, das man langsam lesen muss. Und noch langsamer vergisst.

„Werbung ist Poesie mit Etat“

„Am Ende“ „Am Ende“ „Am Ende“ „Am Ende“

INTERVIEW

Ein zweiteiliges Gespräch mit Jean-Remy von Matt – über Sprache, die trägt, Werbung, die Überzeugung zeigt, und ein Buch, das nach dem Wesentlichen fragt: „Am Ende“. Im ersten Teil geht es um das Buch und den inneren Weg, im zweiten Teil um die Welt da draußen und die Bewegung nach innen.

WAS...

1. Was war der eigentliche Impuls, dieses Buch zu schreiben – ganz persönlich, abseits jeder Strategie?

Es gab schon länger eine Lust, meine Erlebnisse an der kreativen Front zu Papier zu bringen. Aber es fehlte der Zündfunke dazu.

2. Was war der Moment oder der innere Ruf, an dem du gespürt hast: Jetzt wird das ein Buch? Gab es einen bestimmten Moment oder einen inneren Ruf, an dem du gespürt hast: Jetzt wird das ein Buch?

Der innere Ruf war eine Idee für ein einzigartiges Buch, die ich plötzlich hatte: nämlich das erste Buch, das von Anfang bis Ende immer schlechter wird. Und dadurch dem Leser den Ausstieg leicht macht, da er das Beste auf keinen Fall verpasst.

3. Was ist die Kernbotschaft, die sich dir beim Schreiben offenbart hat – für deine Leserschaft, aber vielleicht auch für dich selbst?

Ich schreibe über den Unterschied, den Kreativität in vielen Bereichen des Lebens macht. Und den sie auch in meinem Leben gemacht hat.

4. Was hat dich beim Schreiben überrascht – über dich, über Sprache, über Stille?

Wie schwer es einem Menschen fällt, der sein Berufsleben lang Inhalte auf einen merkfähigen Kern verdichtet hat, plötzlich 240 Seiten zu füllen.

5. Was blieb unausgesprochen – nicht aus Zensur, sondern aus Tiefe?

Weggelassen habe ich alles, was keinen Bezug zu Kreativität und ihrer Auswirkung hat.

6. Was hat dieses Schreiben verändert – in deinem Denken, deinem Alltag, deinem Blick auf die Welt?

Es hat mich daran erinnert, wie schwer es ist, selber zu denken – ohne künstliche Intelligenz zur Hilfe zu bitten. Möglicherweise die letzte Generation der rein menschgeschriebenen Bücher.

WARUM...

7. Warum Am Ende? Steht er für eine Bilanz, einen Abschluss oder doch eher für einen neuen Beginn?

Am Ende steht für ein autobiografisches Schlusswort im Sinne eines Fazits.

8. Warum, glaubst du, braucht es heute Bücher, die man langsam lesen muss – und noch langsamer vergisst?

Ich muss zugeben, dass ich alle Bücher schon immer langsam gelesen habe, weil ich bei jedem Satz überlege, ob man ihn nicht hätte besser formulieren können.

9. Warum ist es so essenziell, dass Kunst und Sprache Haltung zeigen, statt nur auf schnelle Wirkung abzuzielen?

Auf schnelle Wirkung zu verzichten ist im Zeitalter der immer kürzeren Aufmerksamkeitsspannen ein Risiko.

10. Warum ist es aus deiner Sicht heute wichtiger denn je, dass Werbung Haltung zeigt statt nur Aufmerksamkeit zu erzeugen?

Weil heute bewusster konsumiert wird – nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern auch Kommunikation.

11. Der Gedanke, dass alles auch anders hätte enden können – warum begleitet er dich und welche Bedeutung hat er für dich?

Mich begleitet eher der Gedanke, dass alles anders hätte anfangen können. Nämlich nicht als behütetes Kind einer liebevollen Familie in der vorbildlichsten Demokratie der Welt.

WIE...

12. Wie hat sich dein Schreiben verändert – im Vergleich zur Werbesprache früher?

Mein Schreiben ist immer noch sehr gefangen in Formalismen. Ich hoffe, dass es sich immer mehr befreien kann.

13. Wie viel Stille braucht eine gute Idee – und wie viel Mut, ihr zu vertrauen?Ohne Stille gelingt mir keine gute Idee – leider fehlt mir oft der Mut, ihr zu vertrauen.

14. Wie gehst du damit um, wenn Worte nicht nur enthüllen, sondern auch verletzen?

Ich fliehe nicht vor verletzenden Worten, sondern gehe auf sie zu – wie auf einen knurrenden Hund

15. Wie triffst du deine kreativen Entscheidungen: Folge du der Intuition, dem Diskurs oder dem bewussten Widerspruch?Ich halte mich Für den Falschesten, um meine Ideen zu bewerten und Folge den Anmerkungen anderer.

16. Wie gehst du mit deinem Schatten um – mit Sätzen, die zurückkommen oder zu tief sitzen?

Ich mag meinen Schatten sehr, er ist mein ständiger Begleiter.

WELCHE...

17. Welche Figur in dir hat dieses Buch geschrieben – der Macher, der Zweifelnde oder der Mensch?

Definitiv der Mensch – und zwar, als er noch ein Kind war.

18. Welche Texte oder Gedanken im Buch kamen dir so nah, dass sie fast zu nah waren?

Die Kindheitsgeschichten, die zeitlich am weitesten entfernt waren, kamen mir am nächsten.

19. Welche Frage bleibt offen – vielleicht für das nächste Buch, vielleicht fürs Leben?

Die offenen Fragen stelle ich am Ende des Buchs: war mein Leben Teil einer Lösung oder eher Teil des Problems?

20. Welche Spuren möchtest du hinterlassen – als Autor, als Denker, als Mensch?

Ich möchte als jemand erinnert werden, der das Gute in Frage stellt, weil es meistens noch nicht das Beste ist.

BIOGRAFIE

Jean-Remy von Matt

Geboren in Brüssel, halb Belgier, ganz Schweizer – doch zu Hause in Deutschland. 1975 kam er mit wenig Gepäck, aber vielen Gedanken. Ein Job als Juniortexter in Düsseldorf. Kein großer Plan. Eher eine Notlösung. Doch was folgte, war keine Karriere, es war ein Einschlag. Er denkt Sprache nicht in Grammatik, sondern in Wirkung. Für ihn ist Werbung kein Geschäft, sondern Geschehen: Haltung statt Applaus, Störung statt Routine. Mit Holger Jung gründet er 1991 die Agentur Jung von Matt und verändert die deutsche Werbelandschaft. Mercedes. Sixt. Porsche. „Geiz ist geil.“ „Du bist Deutschland.“ Er schreibt Kampagnen, die nicht nur werben, sondern wirken. Marken, die zu Mythen werden. Er fördert Talente, entlarvt Eitelkeiten und baut eine der kreativsten Agenturgruppen der Welt auf – unabhängig, unbeirrbar, unbequem. Rund 1.200 Mitarbeitende folgen seinem Maß: nicht lauter werden, sondern klarer. Heute schreibt er leiser, aber nicht weniger radikal. Er reflektiert über das Altwerden und hat sein Lebenswerk in Form einer Autobiografie festgehalten. Er denkt über das Ende nach – und über das, was bleiben soll. Ein Denker im Krach der Märkte. Ein Mentor, der keine Bühne braucht. Ein Werber, der uns das Fragen lehrte.

BIOGRAFIE

Mansoureh Rahnama

Ich bin 24/7 kreativ unterwegs – schreibe, gestalte, verlege und bewege mich an der Schnittstelle von wirtschaftlichen, industriellen und gesellschaftlich relevanten Projekten. Ich initiiere Kampagnen, kuratiere Ausstellungen, veröffentliche Bücher und vernetze Menschen und Ideen. Jede Idee bekommt bei mir Raum zum Atmen – mit klarer Planung, Leidenschaft und dem Drang, Neues zu wagen. Projekte wie Project Sunshine for Japan, Women’s Empowerment – Live the Change, Change Lives, WE HOPE, WELLS OF LOVE und DEMOGRAZIE – Designing Democracy zeigen: Kreativität verbindet, bewegt und prägt unsere Gesellschaft und ist Spiegel unserer Zeit.

"Haltung statt Applaus,

Störung statt Routine.

Haltung statt Applaus,

Störung statt Routine.

Haltung statt Applaus,

Störung statt Routine.

Haltung statt Applaus,

Störung statt Routine."

DANKE

Ein besonderes Dankeschön an Jean-Remy von Matt und die Kolleginnen und Kollegen von Jung von Matt für die inspirierende Zusammenarbeit. Ebenso danken wir Peter Erik Hillenbach und allen weiteren Mitwirkenden für ihre wertvollen Impulse und Beiträge zu diesem Porträt.